|

|

“通州視覺記憶——大型影像采集及數據管理應用平臺”結題匯報展在通州開幕

“通州視覺記憶——大型影像采集及數據管理應用平臺”結題匯報展 主辦單位:北京市教育委員會、通州區人民政府、中央美術學院 承辦單位:中央美術學院視覺藝術高精尖創新中心 合作機構:槐谷林當代藝術中心、北京博藝卓越教育科技有限公司 展覽時間:2018年12月13日 —2018年12月26日 展覽地點:槐谷林藝術花園(北京市通州區宋莊鎮小堡村大紅大紫東側) 中央美術學院視覺藝術高精尖創新中心(以下簡稱“高精尖中心”)“通州視覺記憶——大型影像采集及數據管理應用平臺”課題結題匯報展于2018年12月13日下午在通州區宋莊槐谷林當代藝術中心拉開帷幕。本次展覽由北京市教育委員會、通州區人民政府、中央美術學院主辦,中央美術學院視覺藝術高精尖創新中心承辦。中央美術學院院長范迪安、通州區宣傳部長查顯友、中央美術學院發展規劃處處長、課題負責人王川、中央美術學院視覺藝術高精尖創新中心首席專家盧克·梵·高(Luc Van Gool)出席開幕式并致辭。通州區政協主席趙玉影、宋莊鎮黨委書記柳德利、北京市人大代表柳淳風、孟凡、許昕、北京市文物局信息中心主任祁慶國、中央美術學院美術館館長張子康、藝術管理與教育學院院長余丁、建筑學院院長朱锫、高精尖中心常務副主任常志剛、版畫系副主任楊宏偉、人文學院教授宋曉霞、課題特聘專家馬庫斯·魏斯(Marcus Weiss)、大衛·羅斯曼(David Rossmann)、課題研究員趙令杰等出席此次開幕式。

中央美術學院院長范迪安致辭

通州區委常委、宣傳部長查顯友致辭

中央美術學院視覺藝術高精尖創新中心副主任、課題負責人王川教授致辭

中央美術學院視覺藝術高精尖創新中心首席專家梵·高(Luc Van Gool)致辭 作為“高精尖中心”參與北京城市副中心文化建設的一項重要內容,“通州視覺記憶——大型影像采集及數據管理應用平臺”課題重點聚焦于中國城鄉變遷中文化景觀與公共記憶的記錄和保護,并對由此生成的城鄉視覺資產在云端存儲、快速分享與多媒體呈現等方面展開探索。

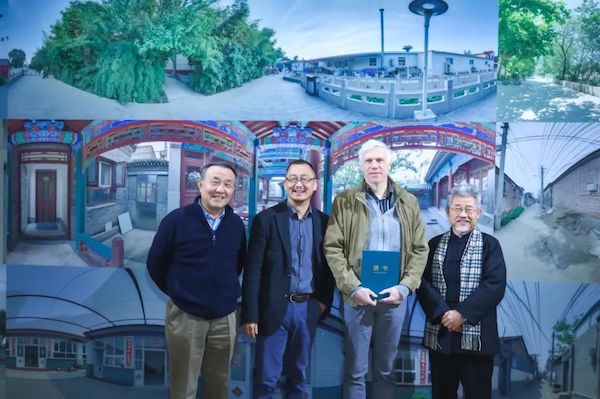

中央美術學院院長范迪安為梵·高 (Luc Van Gool)先生頒發視覺藝術高精尖創新中心首席專家聘書

開幕式現場

中央美術學院院長范迪安(中)與政協通州區第六屆委員會黨組書記、主席趙玉影(右)、中共北京市通州區委常委,宣傳部部長查顯友(左)共同啟動開幕式 “通州視覺記憶”課題提供歷史記憶的新范本 自2016年11月30日立項以來,“高精尖中心”課題團隊在為期2年的工作過程中,分別在北京市鋁材廠廠區、通州南大街回民聚居區及清真寺、于家務鄉仇莊村、西集鎮儒林村、潞城鎮興各莊村和張家灣鎮皇木廠村等6個各具特色的城鄉區域開展調研、采集和拍攝工作,課題團隊最終完成了超過20000張圖像檔案、300分鐘視頻、4500GB球幕數據文件及課題研究報告。

展覽現場 “城市建設和發展離不開對城市歷史的銘記。”中央美術學院院長范迪安表示:“更好地了解通州的各方面的文化遺產,更好地用現代科技的手段保留歷史生活的記憶,這的確是一個新的課題。通州視覺記憶這個項目提供了新的范本。” “這些資料和數據無疑是豐富而珍貴的。”課題負責人、中央美術學院王川教授表示:“課題團隊通過科技與藝術的結合研究以及海量的數據,關注著并一直記錄著通州正在經歷從北京東郊地區蛻變為北京城市副中心的歷史時刻。‘通州視覺記憶’里的人與生活我們都不陌生,因為我們每天都身處同一個‘再建’與‘重生’的循環之中。歷史就在我們身邊,歷史就是我們。”

展覽現場 據了解,“通州視覺記憶”課題共采用兩條并行的拍攝路線,一是拓展人類視覺經驗的“全因素采集”(全因素采集=球幕采集+檔案攝影),二是保留了人的體溫與互動對話的傳統攝影。從技術手段而言,“通州視覺記憶”既有經全景球幕數據采集設備合成的球幕圖像,可以支持 VR 虛擬交互漫游演示;同時又保留了攝影媒介的獨特語言。 也正是通過對通州地區城鄉風貌與人文景觀進行全面、高效的圖像采集,快速獲取各類圖像并建立基于網絡云端存儲的多維度視覺檔案。“高精尖中心”首席專家盧克·梵高表示:“在關注中國城鎮化發展帶來一系列舉世矚目成就的同時,那些不斷變化的城鄉風貌和公共記憶同樣值得重視,對它們的記錄也變得尤為緊迫。‘通州視覺記憶’課題無疑提供了一個范本,為城市發展沿革提供真切詳實的視覺記錄,從而填補城市發展中人文關懷領域的空白。”

展覽現場

課題研究員趙令杰為嘉賓現場演示視覺資產管理應用平臺(簡稱“VAM”平臺)

視覺藝術高精尖創新中心課題特聘專家馬庫斯·魏斯(Marcus Weiss)(左)和大衛·羅斯曼(David Rossmann)(右)在展覽現場 與此同時,在為期2年的科研過程中,課題特聘專家馬庫斯·魏斯、大衛·羅斯曼以及課題研究員趙令杰給予了有力的學術支撐與技術支持。 建立視覺資產管理應用平臺多維度面向未來 當代視覺媒體的發展,使得影像成為組織城鎮空間最重要的文化手段。城鎮的視覺形象,不僅僅真實地反映了歷史上的城鎮空間,而且經過想象對一座城鎮的紀念碑性質進行了重組。作為產生象征的系統,文化不僅促進城鎮發展的連貫性與一致性,城鎮的視覺也會“助推”城鎮的發展,有助于形成新的集體認同。 通過嚴謹的學術研究,“高精尖中心”科研人員通過校企地之間的多方合作,不僅啟動針對通州地區城鄉景觀與人文風貌的全面記錄工作,而且采用全因素采集技術和云端集群服務器等一系列圖像科技成果,旨在建立一個文化藝術、數字科技與云端運營模式深度融合的視覺資產管理應用平臺(Visual Asset Management,,簡稱“VAM”)。 依托云端集群服務器強大的計算能力,該平臺未來將為政府、企業、教育研究機構等不同用戶群體提供瀏覽、傳輸、分享和協同辦公等多種服務。 也就是說,該課題所倡導的“全因素采集”概念強調在前沿圖像科技的高效、精確、海量與傳統檔案攝影的藝術特質、人文情懷之間建立有機關聯,從而完成多維度記錄和“混合視覺”呈現。這種藝術與科技之間的平衡,也決定了本次展覽獨特的展示結構。

展覽現場

開幕式嘉賓合影 在展場中,觀者不僅可以身臨其境地體驗全景球幕圖像、動態影像、3D模型等多種不同類型的數據采集成果,也能夠在靜態攝影和生動文字的環繞下全方位感受這些中國城鎮化背景中的鮮活樣本與個體展覽在新技術的“科技感”與傳統攝影的“溫度感”之間實現了二者的平衡,因此給觀眾帶來一種全新的視覺體驗。 據了解,截止至2018年11月,該課題研究成果已經遠遠超出了立項之初所設定的各項目標。 目前,課題組已應通州區政府邀請將迅速啟動二期工作,與副中心“美麗鄉村”戰略深度融合,繼續助力首都北京文化建設。 此次展覽將持續至12月26日。

“通州視覺記憶-大型影像采集及數據管理應用平臺”課題組成員 課題負責人:王川 2000年畢業于澳大利亞格里菲斯大學昆士蘭藝術學院,現為中央美術學院教授、博士生導師,發展規劃處處長。長期致力于對中國傳統在當下社會生活中的存在形態研究,關注藝術與科技的跨學科趨勢,強調將攝影作為一種視覺媒介展開探索。 高精尖中心首席專家:梵·高(Luc Van Gool) 比利時魯汶大學電氣工程博士,現為魯汶大學工業、通訊、服務視覺研究所和蘇黎世聯邦理工大學計算機視覺研究所所長,其項目合作伙伴包括了大英博物館、巴黎盧浮宮、故宮博物院等。

課題特聘專家:馬庫斯·魏斯(Marcus Weiss) 德國計算機視覺技術應用及轉化領域的開拓者。自1994年始,馬庫斯在高動態圖象自動捕捉、球幕影像、通過影像進行的3D建模工程以及數據庫等方面開發了一系列富有創造性的尖端產品。

課題特聘專家:大衛·羅斯曼(David Rossmann) 擁有20年3D可視化工作經驗,曾參與400多個建筑比賽的評委工作。設計和發明了FELIX渲染,任FELIX Render的首席設計師,并同時擔任Stack Studios公司首席執行官、Eva Jiricna Architects Limited公司的視覺總監。

課題研究員:趙令杰 廣州正度數據處理服務有限公司技術總監,曾參加多個國家級重點數字化文保項目,其中包括中國文化元素光源影像數據采集平臺及應用、中國文化視覺資產管理應用平臺和基于“互聯網+”的視覺影像云渲染平臺項目。 “通州視覺記憶-大型影像采集及數據管理應用平臺”結題匯報展團隊 課題助理:黃姜蘞 數據采集及應用平臺制作:北京雙百愛玲瓏數據技術有限公司 中央美術學院拍攝團隊:王翰林、范功慶、劉佳、任劭坤、孫洋、鄭思琪 交互系統及數據可視化設計:柳迪、舒善藝 平面視覺及展場空間設計:謝雪泉、綦亞明 前言撰寫:宋曉霞 文案統籌:胡經緯 文字翻譯:許曉亮 開幕活動統籌:任劭坤 活動記錄:翟玥、保樂蘭、鄭思琪 |