|

|

現實與未來,我們一直在守望星星 ——專訪“繁星計劃——當代青年藝術家展”發起人張航

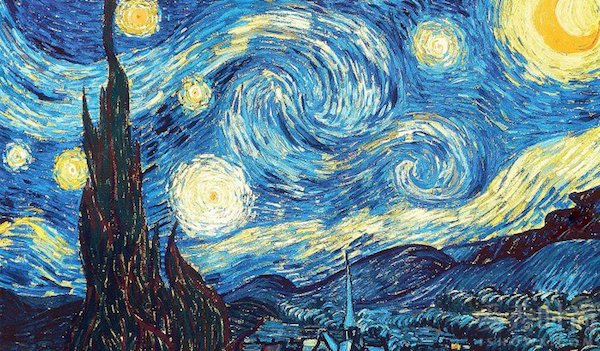

張航,樹美術館館長,藝術總監、策展人。 斗轉星移,1971年,一首歌曲《Vincent》唱響了世界各地,它描繪的是梵高的那幅著名作品《星光燦爛的夜(The Starry Night)》:“繁星點點的夜里,畫出你調色盤里的藍與灰;繁星點點的夜里,火紅的花朵燦爛的燃燒著……”人們用最空靈動人的聲音懷念這位提前隕落的藝術之星,留下無限感慨和遺憾。

時光來到2019年的今天,在北京最具詩意棲居的“樹美術館”,館長張航堅定地描述著持續了8年時間的“繁星計劃——當代青年藝術家展”,希望這個時代可以不錯過有潛力的未來藝術之星,希望新時代的青年藝術家之路可以更加順暢一些。 青年藝術家的“中轉站”or藝術的“狂歡PARTY”? 作為30多年藝術行業的資深人士,張航深深感觸于八九十年代全國美展時期青年藝術家所受到的局限,那時更強調論資排輩,同時創作題材也受到很多限制。早在2012年,身處中國藝術核心之地宋莊的樹美術館,一方面由于自身位置原因發現了周邊那么多才華橫溢的藝術家,一方面由于那顆美好的初心:藝術的天空可以更加自由,藝術的天空就應該繁星閃爍。“繁星計劃——當代青年藝術家展”誕生了! 對于“繁星計劃”,張航的語氣是關切而歡愉的,作為當代藝術展示與收藏并重的私立美術館,樹美術館一直走在行業前沿,敏感地意識到有太多走出藝術院校不久的青年特別迷茫,他們處在人生的十字路口:是成為一名職業的藝術家?還是為了現實生存而轉入其他行業?這是一個重大而不可回避的問題。樹美術館希望給他們更多時間可以選擇與沉淀,更及時地給他們提供展示平臺與藝術資源,張航肯定的說:“是的,繁星愿意做他們的中轉站。” 繁星的思考:當代藝術該如何切入我們的生活? 歌德曾經說: “除了藝術之外,沒有更妥善的逃世之方;而要與世界聯系,也沒有一種方法比藝術更好。”人們是如此熱愛藝術,對藝術抱以厚望與親近,同時當代藝術圈各種亂象事件不斷沖擊著人們的看法,張航希望”繁星計劃”可以更加真實呈現當下青年藝術家的狀態,他們的新鮮活躍是最能夠反映這個時代的特征的。

早在以往幾屆活動中,”繁星計劃”就提出過“藝術在生活中成長”、“V時代的思考”等等,青年時期是藝術家最敏感和生命力旺盛的時期,美術史上很多堪稱經典的作品基本都是青年時期創作的。繁星計劃中的青年藝術家們通過自己獨特的方式來傳達對世界、對人性、對社會或對藝術本體的思考和認知,其中有憂患,有焦慮,有糾結,有頓悟,有希翼,代表的卻是有力的原生力量、藝術創造的魅力。張航說:“也許這些青年藝術家的作品還未必成熟,卻以更加直接的方式來表達,他們多元的個人面貌組成了新生力量,這份純凈與熱情正是帶給當代藝術圈的意義所在。”

八年旅程 漸入佳境 星辰相伴 不知不覺,“繁星計劃——當代青年藝術家推廣活動”已經走過了八年時間,每一屆都在不斷變化與成長,累計吸引全國8000人次的青年藝術家參與,國內外約500家媒體的宣傳報道。2016年的“繁星計劃”在國家藝術基金等單位的大力支持下,有了新的飛躍,設立了青年藝術家優秀作品主體巡展、國內及國際青年藝術家交流、青年藝術家駐留創作、當代藝術公共教育的多個板塊的活動。

”繁星計劃”的評審委員會也非常有特色,不同于當下很多評選活動過于學術化,繁星評選中引入更多的市場判斷,他們由不同領域的精英組成,有來自畫廊、拍賣行的專家和媒體的朋友,也有中央美術學院教授、國際策展人、評論家、知名藝術家等,他們以不同的評判角度來評選青年藝術家,讓繁星呈現更加有趣與多元的面貌。

“繁星計劃”主題展覽活動每年春天在北京樹美術館舉行,在此之后,參展作品在國內多地及瑞士、日本、韓國、美國等進行為期一年的巡展活動,藝術家也一起參與其中。說起國外的交流展覽,張航備感欣喜:“國外很多觀眾都表示沒想到中國的青年藝術家們如此豐富、開放、活躍,和他們的想象太不一樣了。一些當地的藝術家也帶著作品來參展。國內藝術家和他們交流得非常開心,這也許就是走到海外最大的意義吧。”

“繁星計劃”不斷在探索藝術的生活方式、“藝術化生存”,探索藝術家與藏家、政府機構及具有文化內涵的企業相互促進的新模式,讓藝術生根于生活中,與企業與大眾相互滋養,結出更加豐碩的果實。繁星推出的“藝術微循環”概念,讓藝術品走出了美術館,進入更多的公共空間中循環展示。這不僅提升了公共空間的藝術文化氣質,同時滿足了大眾的審美需求。

青年藝術家的未來之路需要創造力、韌性與激情,張航說作為有獨立態度的私立美術館同樣如此,像“繁星計劃”這樣的活動在國際上其實很少,持續時間這么長,同時得到國家基金、收藏機構、藝術機構、學術機構、國際方面的支持,它的現實與未來必將是豐盈的,守住這片星空,給青年藝術家們一個自由呼吸的“中轉站”,我們就能一直看到那些閃閃的星。 |