|

|

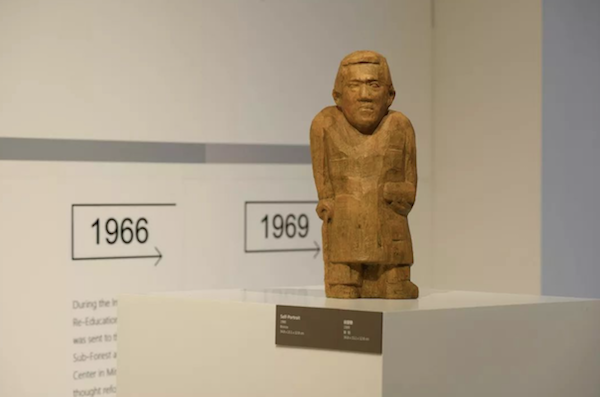

“出走與回歸:劉士銘雕塑藝術(shù)展”于紐約開幕美國時間2019年10月28日下午六點,“出走與回歸——劉士銘雕塑藝術(shù)展”在美國亞洲文化中心(紐約)盛大呈現(xiàn),本次展覽是中央美術(shù)學院主辦的“中國做法:劉士銘雕塑藝術(shù)國際巡展”系列的首展,展出劉士銘在世時親手鑄造的青銅雕塑作品近40件,分為3個學術(shù)板塊“帶光環(huán)出走的浪子——從繁華京都到偏遠鄉(xiāng)村”、“找尋回家的路——劉士銘的雕塑語言譜系”、“家——劉士銘的現(xiàn)實世界與理想世界”。 展覽開幕現(xiàn)場

左起劉士銘之子劉偉,中央美術(shù)學院造型學院院長馬路、本展策展人中央美術(shù)學院副教授紅梅

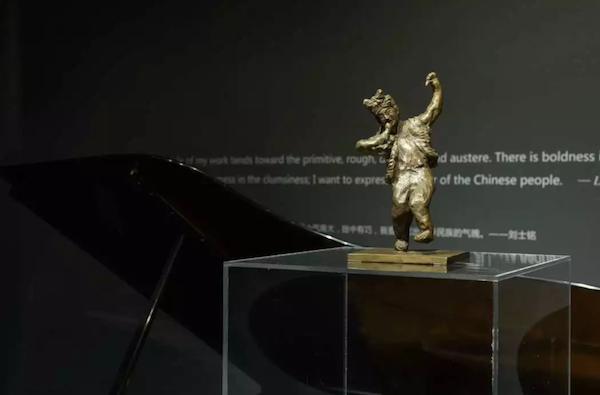

嘉賓合影 劉士銘(1926——2010),中國著名雕塑家。出生于天津的知識分子家庭,1946年考入國立北平藝專(中央美術(shù)學院前身),受教于王臨乙等首批留學法國的雕塑名師。1950年因成績優(yōu)異留校任教。在任教的十余年間,參與和自主創(chuàng)作了多件反映國家重大歷史變革的雕塑作品,如《丈量土地》、《劈山引水》等。但是就在作品及名聲家喻戶曉之際,他卻選擇離開北京,申請調(diào)至中原腹地河南,將關(guān)注的目光轉(zhuǎn)向平凡的蕓蕓眾生,從民間汲取創(chuàng)作的靈感和營養(yǎng),并在隨后的十幾年間孜孜不倦地堅持自己的藝術(shù)追求,并命名為“中國做法”,以示區(qū)別與當時流行的雕塑風格。在長達60余年的雕塑生涯中,劉士銘扎根于中國古典藝術(shù)、本土文脈,繼承中國古代“塑像”傳統(tǒng),開拓了一條迥異于西方雕塑觀念和形態(tài)的中國本土化雕塑之路,他自己命名為:“中國做法”。

展覽現(xiàn)場 中央美術(shù)學院黨委副書記、雕塑家王少軍教授在前言中提到:“劉士銘雕塑藝術(shù)展與一個科研項目密切相關(guān),作為這個項目的負責人,我深知劉士銘先生和他的藝術(shù)在這個項目中所具有的重要意義,即我們將深究的中國古老藝術(shù)長河流經(jīng)近代與西方藝術(shù)相匯之際能依然保持本色,持守內(nèi)心飽含民族文脈之‘中國做法’研究。 我們將劉士銘個案研究作為基點,重點研究中國現(xiàn)代雕塑發(fā)展史中立足中國民族雕塑藝術(shù)并進行現(xiàn)代轉(zhuǎn)換的藝術(shù)家及藝術(shù)現(xiàn)象,梳理中國百年雕塑藝術(shù)發(fā)展中呈現(xiàn)出的迥異于西方現(xiàn)代性敘事的,具有中國特色,立足中國傳統(tǒng)文脈,本土化經(jīng)驗進行現(xiàn)代轉(zhuǎn)換的現(xiàn)代化藝術(shù)實踐。我以為劉士銘先生的藝術(shù)個案就似一把鑰匙,能使我們開啟中國本土原創(chuàng)藝術(shù)的寶藏之門,從而真正意義上建構(gòu)引領(lǐng)人類文明風尚,飽含中國文化特色的中國當代藝術(shù)創(chuàng)研體系。”

中央美術(shù)學院造型學院院長馬路在開幕式上致辭 中央美術(shù)學院造型學院院長馬路教授在致辭中談到:“劉士銘用了十幾年的時間做陶塑,與漢墓的陶塑有許多一脈相承之處,有些題材很像,反映出百姓生活自秦漢以來的變與不變。其作品的形象涉及廣泛,但器物、動物、建筑都是圍繞人的生活而呈現(xiàn)。人的生活的主角,是男人和女人們,是他們的神靈投射。劉士銘的心要伴著手和泥去飛翔的,他所說的回憶是時空的跨越,是貌似的過往在此時此刻的瞬間與他相會成為活現(xiàn)。在今天這個時代,如果我們能夠理解劉士銘,是因為我們知道自己是不完美,同樣是殘疾的,得了各種各樣小兒麻痹。我們?yōu)槔妗⒙曂⒇潙偎螅嘶俗约旱慕】担s了人的感知能力,變得麻木和概念化,越來越依賴各種工具來伸延我們的本應具備的能力,來滿足自身退化的需要,越來越依賴強刺激來滿足我們麻木的神經(jīng),在概念化基礎(chǔ)上更加努力地加強概念化甚至極端化好像這樣才能證明自己還活著,還活得有意義。我們也許能夠知恥而后勇,在黑夜的世界里訓練我們的本應明亮的‘眼睛’,挖掘自己的能力,感知大自然的精妙與無限,進而,發(fā)現(xiàn)自己和證明自己的價值。”

策展人中央美術(shù)學院副教授紅梅在開幕式上致辭 劉士銘雕塑藝術(shù)國際巡展策展人紅梅副教授在致辭中談到:“這個展覽是她對劉士銘研究的階段性呈現(xiàn):對于劉士銘開創(chuàng)的中國傳統(tǒng)泥塑、陶塑造型語言的現(xiàn)代激活,對于普通民眾的純真質(zhì)樸的博愛,對于具有中國自身獨特審美規(guī)范和中國本土化雕塑語言的推進,對于不同于西方雕塑傳統(tǒng)的從中國自身文脈發(fā)展出來的‘塑像’傳統(tǒng)的現(xiàn)代性激活。而他的悲劇與貢獻即在于此,這也是吸引我傾注巨大心力進行研究的原因所在。因為,近些年,我致力于研究中國藝術(shù)發(fā)展中呈現(xiàn)出來的那些不同于西方的具有中國自身特點的現(xiàn)代性敘事及意義的思考。” 中國駐紐約總領(lǐng)館副總領(lǐng)事錢進在致辭中談到:“劉士銘的作品大多反映他看到過的、經(jīng)歷過的、觸動過他感情的人物和情景,可以說是他生活的那個時代中國人生活面貌的生動記錄,對比當下的中國,相信美國朋友們可以看到中國過去幾十年所發(fā)生的巨大變化。”

展覽現(xiàn)場 秘魯國寶級雕塑家,90多歲高齡的維克多·德爾芬·拉米雷斯(Victor Delfin)遙寄了賀信,他寫道:“對于‘劉士銘雕塑藝術(shù)展’的舉辦,請允許我致以衷心的祝賀!紐約是我最鐘情的城市之一。本次的全球巡展會讓美國以及澳大利亞的參觀者們大飽眼福。劉士銘先生的雕塑作品是真正的藝術(shù)瑰寶---它們植根于中國傳統(tǒng),同時又迸發(fā)出創(chuàng)新與活力。” 目前在紐約藝術(shù)學院任教、曾在上海生活多年的意大利著名雕塑家迪奧尼西奧·奇馬雷利(Dionisio Cimarelli)在觀展后對新華社記者說:“劉士銘的作品非常棒,有很強的中國文化色彩。他表示,這種展示中國文化藝術(shù)的展覽本身就很有意義,有利于美國公眾認識和了解這位獨特而值得關(guān)注的藝術(shù)家。”

開幕式上,四位將要進行哥倫比亞大學劉士銘雕塑藝術(shù)研究論壇的學者合影:左起中央美術(shù)學院造型學院院長馬路,紐約藝術(shù)學院雕塑家,畫家迪奧尼索·西瑪里尼(Dionisio Cimarelli),法國雕塑家、畫家艾瑪·圣胡農(nóng)(Aima Saint Hunon),策展人紅梅副教授

左起策展人紅梅副教授,雅虎財經(jīng)總編蘇安迪(Andy Serwer),中央美術(shù)學院造型學院院長馬路,劉士銘之子劉偉

左起紅梅副教授,馬路教授,中國著名雕塑家、 中央美術(shù)學院曹春生教授,劉士銘之子劉秋秋、劉偉

左起劉士銘之子劉偉,中國著名雕塑家、中央美術(shù)學院曹春生教授,馬路教授,紅梅副教授, 在劉士銘雕塑藝術(shù)展學術(shù)主持、中央美術(shù)學院黨委副書記王少軍教授為劉士銘雕刻的青銅像前合影。

左起中央美術(shù)學院造型學院院長馬路,中國駐紐約總領(lǐng)館副總領(lǐng)事錢進,策展人紅梅副教授

與雅虎財經(jīng)總編蘇安迪(Andy Serwer)(右一)

中央美術(shù)學院造型學院院長馬路教授與 紐約藝術(shù)學院雕塑系主任哈維·斯川(Harvey Citron) 出席開幕活動的嘉賓主要還有:南美藝術(shù)品收藏家和策展人珍妮·羅斯福(Jenny Roosevelt) ,雕塑家、畫家迪奧尼索·西瑪里尼(Dionisio Cimarelli),雕塑家、畫家艾瑪·圣胡農(nóng)(Aima Saint Hunon),雕塑家、畫家安娜·奧比宮左(Ana de Orbegozo),雕塑家、紐約藝術(shù)學院雕塑系主任哈維·斯川(Harvey Citron),《財富》雜志攝影部主任蜜婭·迪亞爾(Mia Diehl),雅虎財經(jīng)總編蘇安迪(Andy Serwer),亞洲藝術(shù)新聞/雕塑新聞紐約主編羅伯特.摩根(Robert Morgan),高古軒畫廊顧問委員會主任馬麗薩·拉澤洛夫(Malissa Lazarov),亨特學院教授、電視節(jié)目執(zhí)行制片人道格拉斯·奧頓(Douglas Alden),藝術(shù)品收藏家貝蒂·海曼(Bette Hyman),藝術(shù)品收藏家潘妮·高曼(Penny Gorman),建筑師弗蘭克·瑞恩(Frank Ryan),新華社北美總分社社長周效政。 為深化對劉士銘雕塑藝術(shù)的研究,還將于11月6日在哥倫比亞大學舉辦劉士銘雕塑學術(shù)研討會,哥倫比亞大學東亞圖書館館長Jim Cheng、紐約藝術(shù)學院雕塑家Dionisio Cimarelli、視覺藝術(shù)家Aima St Hunon,中央美術(shù)學院造型學院院長馬路教授,策展人紅梅副教授將進行對談,探討、交流劉士銘雕塑在中國現(xiàn)代雕塑發(fā)展史中的歷史價值。 展覽將持續(xù)至2019年11月8日,之后將于2019年11月14日在華盛頓開啟國際巡展的第二站。 文 | 王春苑 攝影 | 祁思陽 (部分圖片致謝美國亞洲文化中心) |