|

|

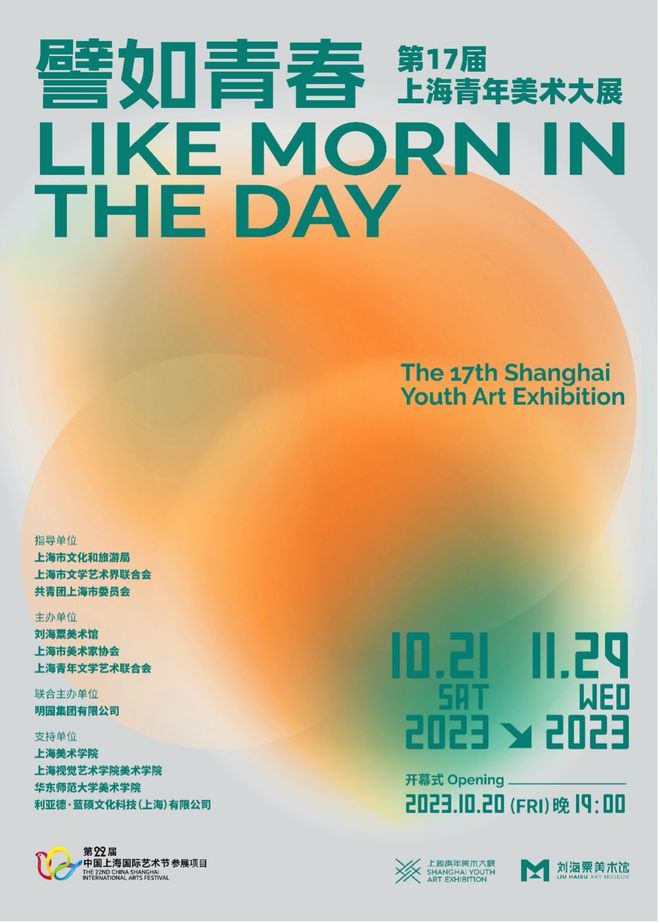

譬如青春——第十七屆上海青年美術大展 獲獎作品及藝術家亮相

近日,“譬如青春——第十七屆上海青年美術大展”在劉海粟美術館舉辦了新聞發布會,劉海粟美術獎和明園藝術獎各5件獲獎作品以及10位藝術家正式揭曉。 本屆上海青年美術大展,由上海市文化和旅游局、上海市文學藝術界聯合會和共青團上海市委員會作為指導單位,劉海粟美術館、上海市美術家協會和上海青年文學藝術聯合會主辦,明園集團有限公司聯合主辦。 發布會由劉海粟美術館副館長靳文藝主持。出席的嘉賓有:劉海粟美術館館長鮑薇華,上海市美術家協會秘書長丁設,第十七屆上海青年美術大展特別支持、明園集團總裁凌菲菲,劉海粟美術館副館長張宇,影像部分策展人(特邀)木巾,第十七屆上海青年美術大展策展團隊周陽、徐潔,以及第十七屆上海青年美術大展的十位獲獎藝術家。

靳文藝主持會議 劉海粟先生曾對青年畫家寄語:要做時代的前鋒,要做思想的前導者。青年美展一直以來就致力于成為青年藝術家同頻共振、新時代藝術啟航的平臺,在金秋十月,第十七屆青年美展即將拉開序幕。感謝大家蒞臨劉海粟美術館,參加“譬如青春——第十七屆上海青年美術大展”新聞發布會,共同見證這一屬于青年藝術家的藝術平臺再次譜寫新的篇章。

劉海粟美術館館長鮑薇華發言,介紹了本次青年美展的基本情況: 金秋十月,兩年一屆的上海青年美術大展如約而至,將于10月20日在劉海粟美術館開幕。“譬如青春——第17屆上海青年美術大展”由上海市文化和旅游局、上海市文學藝術界聯合會和共青團上海市委員會作為指導單位,劉海粟美術館、上海市美術家協會和上海青年文學藝術聯合會主辦,明園集團有限公司聯合主辦。 作為上海市、長三角地區乃至全國具有影響力的重要青年美術展事,本屆展覽共征集到來自全國28個省市自治區和海外地區的青年創作者的2256件/組作品,經過專家評選,共有169件/組作品入選本次展覽。展覽在藝術風格形式的選擇上,不僅保持著對架上繪畫和雕塑等傳統藝術的呈現,更關注了裝置藝術、影像藝術、媒體藝術、攝影藝術、繪本插圖、動漫藝術等具有時代特點的新銳藝術樣式,以期全面展現出青年一代對藝術的獨特思考以及鮮活的創造力。 上海青年美展發軔于改革開放初期大背景下,自1980年創辦至今,已經走過了40余年的歷史,代表了一個時代青年的藝術理想和實踐。眾多藝術青年由此脫穎而出,展覽也日漸成為青年藝術家們嶄露頭角的首選平臺。翻閱歷屆展覽的入選及獲獎者名單,俞曉夫、丁乙、邱瑞敏、周長江、鄭辛遙、蔡國強、張恩利、楊福東……千余個藝術界耳熟能詳的名字映入眼簾,他們于青年美展中一鳴驚人,成為社會藝術創作的中堅力量,甚至走向了世界,在國際藝術的舞臺上大放異彩。可以說,上海青年美展的發展史,亦是見證上海乃至中國美術繁榮發展的歷史。 本屆展覽特別邀請華東師范大學美術學院院長張曉凌擔任學術主持,展覽以“譬如青春”為主題,闡述了‘青春’在藝術創造中所彌散出的生命芬芳,不僅喻示著中國當代藝術曼妙的未來,也昭告著新時代中國燦爛的希望。如果用一個詞語來描繪新時代中國形象的話,那一定是‘青春’;如果用一個詞語來確認當代藝術創造主體的話,那一定是‘青年’。‘譬如’呈現出展覽的價值指向,而‘青春’則在這種指向中生成為新時代中國藝術創造力的象征。 為充分呈現新時代青年藝術家涌動的創造力和噴薄的生命力,本屆展覽在集結社會資源、優化作品征集及評選機制等方面做出了一系列的開拓和創新。一是構建青年藝術交流的嘉年華。匯聚更多的社會力量和資源,為青年藝術創想、展示和交流提供扶持力量。同時展覽也將與觀眾建立更廣泛的鏈接,通過觀眾互動、美育公教活動讓青年美展成為青年藝術交流的嘉年華,成為上海的文化名片,讓青年藝術的活力滲透在上海城市文化的脈絡中,通過青年藝術活動來賦能城市藝術的創新發展,講述青春和美術的故事。二是搭建兼具學術性和創新性的藝術共享平臺。展覽緊扣當下新時代、新發展,堅持學術先行,著力藝術傳承、發展和創新,特別關注藝術青年在科技和數字時代下的新思考和新體驗,展現青年藝術實踐和創作力量,回應社會關切、時代命題以及對藝術本體的探索和實踐。三是展現青年藝術表達的多樣性。對標國際視野構建青年美展作品新格局,本屆大展作品的征集范圍更為廣泛,作品種類涵蓋了國畫、油畫、版畫、雕塑、水彩、綜合材料、攝影、影像、裝置、新媒體等各種視覺藝術的門類,讓青年藝術創作人才利用各種豐富的藝術途徑來展現自身的思考和表達。四是推進多層次青年藝術人才的選拔。結合青年策展人培養計劃,增設了青年策展人社會選拔,獲選者參與展覽的策劃。其次,對于入選作品進行評獎,評出“劉海粟美術獎”和“明園藝術獎”,獎杯特別邀請著名雕塑家楊冬白設計。青年美展正成為青年藝術人才的藝術啟航站和加油站,不斷助推藝術青年的發掘和培養。選拔而出的青年藝術人才將納入青年美展的人才資源庫,他們的藝術發展將得到持續關注并獲得更多的機會,青年藝術人才資源的“滾雪球”的效應也將更加顯現。 本屆展覽脫穎而出的青年策展人,以“譬如青春”為主題,對入選作品進行了內容和學術上的梳理和策劃,以“俊彩星馳”、“踔厲駿發”、“載我與共”、“灼灼其華”四個單元來回應展覽主題。呈現出當代青年藝術家激越昂揚,意氣風發的青春活力,他們深受中華民族厚積薄發的傳統文化精神的啟發,傳遞出對國家、社會和歷史的深厚責任感,以豐富的藝術表現力展現出藝術創作中的中國精神。 本屆展覽是“習近平文化思想”提出后舉辦的第一個青年美展,上海青年美術大展作為一個展覽品牌,將遵循堅定文化自信、秉持開放包容、堅持守正創新的原則,著力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展;在新的歷史起點,將煥新展覽品牌,立足時代前沿、展現青春視角、凝聚藝術人才、關注藝術原創,賦能城市創新力,致力于發揮集聚青年美術創作人才、策展人才和美育人才的的平臺和品牌效應,成為塑造上海城市精神和品格的一支重要力量,推動廣大藝術青年創作出屬于這個時代的藝術。

明園集團總裁凌菲菲發言,介紹對本次青年美展的支持初衷,以及明園集團對青年藝術家的扶持計劃: 大家一定很好奇我們明園集團為什么會支持青年美展。 其實這和我們明圓集團本身的企業性質有關系。和大家介紹下,我們明園集團旗下有兩個美術館,一個是明圓美術館,一個是明當代美術館。明圓美術館至今已經成立20周年,作為第一批的中國民營美術館,目前也是比較長壽的民營美術館。我們明園公司是一家熱愛藝術,熱愛社會公益的公司。我們的美術館完全是由公司全額撥款,二十年來,明圓美術館和明當代美術館一直是秉持著對藝術的支持和對學術的探究的方式來經營和策展的,很少做商業性的展覽。比如說我們明當代美術館都是以表演藝術為主題的,表演藝術所有的呈現基本上都是一次過的,連收藏都沒有。但是我覺得,我們(表演藝術)對社會的影響力非常大,我們可以深入到社會上的年輕人之中,成為年輕人特別喜歡的一種藝術形式。所以呢,我們明園集團對青年美展的感情也是基于此,我們希望藝術可以得到更多人的關注。應該說,加上本屆,在過去的十幾年里,我們已經持續參與了六屆青年美展。我們希望只要有能力,會對青年美展一直支持下去。因為青年是未來的希望,也是我們藝術界的希望,只要能讓更多的年輕人去投入到藝術的創作中,并堅持下去,這樣我們藝術的春天才會一直持續下去。我希望我們青年美展一定要做年輕人的推手,去讓更多的年輕人保持對藝術的熱愛。

影像部分策展人(特邀)木巾發言: 首先,感謝“譬如青春——第十七屆上海青年美術大展”組委會,我有幸能作為影像部分的特邀策展人參與此次國家級藝術大展的策展。感謝我的單位上海視覺藝術學院,尤其感謝美術學院石墨院長,學校科研處領導范希嘉老師能夠在學校優青項目框架內支持我完成此次展演項目;感謝劉海粟美術館各部門同仁在策展期間給予我的莫大支持。 青春是一種頓悟。我仍然記得我26歲時,第一次看到西方影像藝術作品的震撼,那時我告訴自己一定要把新的創作方式帶回國內。隨著對影像藝術的了解深入,我漸漸發現那些震顫我心靈的西方大師作,深度地借鑒并融合了東方文化。這如一縷創作之光,讓我這個東方人看到了自己文化的巨大生命力。當看到這些青年藝術作品時,我希望能緊握東方美學這根線,串起年輕藝術家們的創作之珠。因此,我的策展單元關注青年藝術家如何展現交融的力量,使用數字技術形式賡續東方美學精神,深入挖掘中國傳統文化價值并革新性轉化,向世界傳遞東方美學的創新表達方式,展現中國文化自信。 在此次展覽期間,我的特邀作品《一次路過宇宙,我故意留了一個記號》會以兩種版本呈現。第一部分,多媒體表演部分由我的創作團隊與上海視覺藝術學院的師生合力完成;第二部分,以單屏影像循環的形式呈現。作品內容:在人工智能生成的上海市市花白玉蘭盛開下,青年漫舞在以上海地標性建筑組成宇宙星球中。“時間”與“運動”是影像的最獨特表達形式,也希望展現科技能為藝術帶來開拓性的、創新性的,不拘泥于形態、開放的藝術形態。上海的海納百川的環境滋養我也歷練了我。作為藝術傳播者、藝術創作者、藝術教育者,我希望身體力行美學、美育、美思,將創作生命投身于新世紀精神文明體系的探索——因為,青春即希望。 獲得“劉海粟美術獎”和“明園藝術獎的藝術獎”的藝術家上臺介紹了自己的作品及創作理念: 【獲獎藝術家及獲獎作品】

劉海粟美術獎(5件) 作者簡介:倪巍,1979年生于上海。畢業于上海大學美術學院國畫系,博士,師從王孟奇教授。上海美術家協會會員,上海美術學院國畫系講師,山水畫教研室主任,碩士研究生導師,上海美術學院水墨緣工作室成員。

200x200cm,平面作品(水墨),2023年作 作者:倪巍 作品名稱:《風自海上》

作品闡釋: 《風自海上》是一張非常簡單的畫。首先題材非常普通,描繪的是上海某處海邊傍晚的風景,沒有什么太深刻的想法,也不包含觀念和隱喻,只是單純覺得入畫。作品名字借用了上海美術學院舉辦過的同名展覽。形式和技術層面也非常簡單,基本就是單線平涂,直接勾畫出這樣一個場景,沒有復雜的程序,一切都不加掩飾地表露于外。 熟悉我創作的人,都知道我喜歡一幅畫反復地畫,不斷琢磨,內化心得。現在這幅作品,在我一開始的計劃中,可能是為今后將要畫的一張“正式”作品而作的預演,也可以說是一張“大草圖”,所以經意不經意間,畫得更放松一些,當然也因此露出了很多破綻,好在比較真實。我始終覺得反復地修改經營構圖,待一切安排妥當,再翻成正稿的做法意義不大。因為即使是完全一樣的圖式,每一次畫都會遭遇新的情況新的問題,這是不可能事先預判的,我想唯有在與新的遭遇短兵相接時的當下立決,自我的時時在場,才能刺激出真正的繪畫性和精神性,這就是我為什么要堅持直接繪畫和主動造型的態度的原因。 類似的題材內容,我計劃還會繼續畫一些,每一張都是“正稿”,每一張也都是“草稿”。 金善喜SUNHEE KIM(韓國) 作者簡介: -清華大學美術學院/碩士(今)-繪畫系/油畫(中國) <個展> 2012金善喜個展(G.Y.M proiect項目畫廊)(韓國) <團體展覽> 2023年"譬如青春—第十七屆上海青年美術大展"(中國) 2023妙有藝術新星(妙有藝術) 2023 Artdistrict開館展覽(新加坡Artdistrict.sg) 2023自我缺失‘的17本書’展(華人當代美術館)(中國) 2023青年視界-深圳青年美術大展(中國) 2023第三屆深圳大芬國際油畫雙年展(中國) 2022《第十五集》各境與相望-國際當代藝術交流展(北上北藝術)(中國) 2022韓中健交30周年紀念交流展覽”和”(韓國文化院)(中國)

110x160cm,平面作品(油畫),2022年 SUNHEEKIM金善喜(韓國)《The living room B(客廳B)》

作品闡釋: 我的作品是關于在現代社會中依賴面具的很多人的故事。在我的畫中出現的“娃娃(Characters-Dol))〝通過空虛的眼睛、緊閉嘴巴的頭發等形象,代表著包括我在內的現代社會的成員。我想通過這些娃娃,表現為那些努力孤軍奮戰的現代社會成員的自我,并對因這種現實而只能變得更加孤獨和荒廢的人們的內心世界加以表現。 吳建棠 作者簡介: 1986年出生于貴州 2010年畢業于四川美術學院版畫系獲學士學位 2017年畢業于中央美術學院版畫系獲碩士學位 中國美術家協會會員中國國家畫院青年畫院畫家 貴州省美術家協會版畫藝委會副主任 任教于貴陽學院美術學院美術學教研室主任副教授 獲獎情況: 2022年國家藝術基金青年人才資助項目 2018年獲波蘭克拉科夫國際版畫三年展弗羅茨瓦夫美術學院大獎 2017年獲羅中立獎學金獲獎作品 2015年獲第二十一屆全國版畫展優秀獎(最高獎) 2015年獲第五屆全國青年美展 優秀獎(最高獎) 2015年獲文奇中國青年版畫大獎 2014年獲英國MET木板獎 收藏情況: 中國美術館中國文學藝術基金會歐洲木板基金會 中國版畫博物館中央美術學院版畫系四川美術館

220x330cm,平面作品(版畫),2017年 吳建棠《荒野中的折枝》

作品闡釋: 在當下數字化時代,中國傳統黑白木刻逐漸淡化在當代藝術視野中,然而延安木刻版畫藝術的精神一直延續在當下,我試圖用超大尺幅、工匠痕跡的木刻語言通過一刀一刻與時間的對抗,把個人記憶、懷舊與渴望想象雜糅在畫面中重新呼喚中國當代木刻版畫的精神力量,體現“青春”一種不按常規的束縛用藝術表現生命力的痕跡。“青春”意味著積蓄已久的創造力在木刻版和宣紙上噴薄而出。《荒野中的折枝》就是在已知模式的形態和未知事物的形象轉換中產生一種不可預測感,在現實和虛幻之間創造一種“戲劇性”沖突,不同時間和空間相疊加,過去和當下在這里形成一種矛盾體,一種碎片化,一種新力量,一種魔幻現實主義的畫面。 孟胡蝶 作者簡介: 出生年月:1993年9月 學歷: 中央美術學院博士研究生 中國美術學院碩士、本科、中專 近三年獲獎: 2023年譬如青春一 第十七屆_上海青年美術大展劉海粟美術獎 2022年第七屆全國青年美展直送第十四屆全國美展 2021年瓷的精神.景德鎮國際陶瓷藝術雙年展陶溪川新銳獎 2020年曾竹韶雕塑藝術獎學曾竹韶獎. 論文發表:《中國雕塑》、《中國陶藝家》、《中國陶瓷工業》 等

200x240cm,綜合材料作品(雕塑),2020年 孟胡蝶《不息的循環》

作品闡釋: 作品源于鋦、繕工藝研究與實踐。 在老家具、骨、木、陶、瓷等碎片的“找碴對縫”中,各種碎片材料從沉寂中蘇醒,并相互激發、積面成體,碎片之間的互為塑造,形成了材料本自具足的造型方式,看起來是“我”在創作,實際上只是聽命于碎片,因此,在“去形式化”過程所賦予作品的形式中,各種碎片材料已將自身的脆弱性淬煉為不息的循環。 張超 作者簡介: 1987年出生于內蒙古鄂爾多斯。 四川美術學院雕塑系教師。 重慶市美術家協會會員、重慶市雕塑學會會員。 主要工作生活于重慶。 致力于當代雕塑創作實踐、探索雕塑本體語言以及創作理論研究,并在時間、過程、身體、物聯網和AI藝術研究等方面做出多維度的嘗試。 2022年創作出人工智能藝術家-AI張超,并將AI張超推向當代藝術的現場中。拓展雕塑造型的可能性,重塑雕塑與數字藝術之間的關系,在現實與虛擬之間探索雕塑語言的邊界,同時也在嘗試人工智能作為藝術創作者的身份構建。

張超《野》 9分56秒,視頻,2015-2016年 作品闡釋: 我出生在內蒙古,我的農民身份讓我擁有一部分耕種土地。我劃了一個直徑20米的圓,這個圓的面積大概就是我擁有的土地面積。我在這個圓里什么也沒種,其他農主將外圍的土地正常耕種。隨著時間的變化,圓圈變成圓體,綠色逐漸遮蓋了其它土地,而屬于我的這塊土地依然是黃土地。 意外的是,不耕種也沒有阻止到野草的生長,它是我這塊土地里唯一可見的生命。初秋時,我將野草收集到這塊空地的圓心上,用放大鏡把陽光集中起來,將野草燃燒。最后圓心上形成了一個黑點和一縷青煙。 秋末,農民的收割又將此處夷為平地,圓體變回圓圈,干枯的顏色也與土地的顏色幾乎融為一體。 冬日的寒冷使這里一片孤寂,只有羊群經過,帶走了枯黃的葉子。 第二年的春天,在耕種前都要將土地上干枯的植物燒掉作為養分和耕種前的準備。我同樣利用太陽的能量,用放大鏡把光線集中起來,將干草引燃。一種自然的方式,再一次使我的這塊圓形土地凸顯出來。變為灰燼之后,我看到了很多小旋風。而我覺得,青煙和旋風像把這塊土地上的“某些東西”都帶走了一樣。 明園藝術獎:(5件) 周林 作者簡介: 本科 中國美術學院上海設計學院 環境藝術專業 碩士 東華大學服裝與藝術設計學院 藝術設計專業 主要參展經歷: 第十一屆上海美術大展 2022年上海水彩粉畫作品展 AWS第156屆國際年展 并獲Margery Soroka Memorial獎

135x113cm,平面作品,2023年 周林 《夢之所向》

作品闡釋: 記憶中的木工坊,曾經的青年眺望前方。 翱翔的飛機與遠處的高樓,亦是如今盛世年華。 那里也有一份你的辛勤貢獻,如同千萬個普通的我們。 愿篤行逐夢,不負韶華。 王杰 作者簡介: 1996年生于湖南常德 2015年考入清華大學 2019年保研清華大學美術學院 師從陳輝教授 2019年6月畢業創作榮獲清華大學美術學院年度優秀本科畢業成果 并留校收藏 論文獲校優秀畢業論文 2022年6月畢業創作榮獲清華大學美術學院優秀碩士學位成果 獲清華大學美術學院美術館收藏資格 論文獲校優秀碩士學位論文 被評為清華大學優秀畢業生 作品先后多次參加國內外包括中國美術館 上海美術館798零藝術中心和新西蘭 倫敦等畫廊在內舉辦的展覽

148x222cm,平面作品(水墨),2021年 王杰《山水澗》

作品闡釋: 我的創作是進行山水題材的水墨畫創作,中國山水畫是中國藝術家進入世界的獨特方式。在水墨畫中,我習慣于在無構圖的狀態下作畫,時常是在實驗水墨隨機生成的肌理中,因勢賦形,追求水墨與物象的天人合一,從而寫心中的山川丘壑。在畫面表現上運用散點透視的入畫方法,使觀者可隨物象自由穿梭與畫面中,達到“可觀”“可游”。光在我的畫面中是常用的表現元素,光影的介入加強了畫面中的神秘感與縱深感,也寓意著生命與未來。 馬俊營 作者簡介: 男1980.12河南南陽人 藝術學博士 中國美術家協會會員 上海市美術家協會漆畫藝術委員會委員 上海市工藝美術行業協會漆藝專委會委員 上海市中外文化藝術交流協會青藝會副會長 中國教育學會美術教育委員會漆畫藝術委員會委員 華東師范大學美術學院碩士研究生導師 華東師范大學美術學院工會主席 華東師范大學美術學院院長助理 上海市普陀區文旅局副局長(掛職) 中國當代漆藝術中心秘書長 主要研究方向:漆畫、漆藝、綜合繪畫、油畫 碩士研究生招生方向:漆藝術與綜合材料

馬俊營《建構2020-3》 160x120cm,綜合材料作品,2023年

作品闡釋: 生命是一場不斷升華和蝶變的修行。 世間的萬事萬物是一個環環相扣的整體,無論是人、是物、自然乃至宇宙,既有其恒定的定律又有其偶發的突破,不經意間的選擇與苦思冥想的經營具有同等重要的意義,在這個充滿可能和未知、確定與迷茫、混沌與秩序的世界,我們所能做的就是不斷順乎本心,在精神和肉體、思想和靈魂深處,以大無畏的勇氣、以內觀自行與反思為方法,不斷突破自身的局限,感悟修行過程中生命的蝶變與升華。 《建構2022》系列作品,我以中國傳統大漆材料和當代漆藝術語言入手,以中國人特有的自然觀和生命觀為視角,以城市化進程中的自然物化景觀為對象,進行自我的時代建構。 徐瀚 作者簡介: 2009年畢業于西安美術學院中國畫專業,獲學士學位。 2019年結業于上海美術學院《巖彩繪畫工作室》“巖彩繪畫創作高級研修班”。 2021年就讀于上海大學上海美術學院,碩士在讀。 上海視覺藝術學院美術學院外聘教師 中國書畫收藏家協會會員 巖彩藝術學會會員

徐瀚《兩極-Ⅰ》 200x100cm,平面作品(綜合材料),2021年

作品闡釋: 《兩極-Ⅰ》是我所創作的《兩極》系列作品中的其中一幅,采用了巖彩材質與金屬材質相結合的異質共構形式來呈現,將天然銹蝕的鋼板直接運用到作品的創作當中,以材質本體語言直接進行表達。此幅作品的創作靈感源自于中國古代哲學思想中的“易有太極,是生兩儀”。作品呈現出陰陽、凹凸的視覺效果,凸顯了不同材質之間自然而然的質覺美感。 郭耀先 作者簡介: 1985年生于內蒙古呼倫貝爾,2020年 畢業于中國美術學院,獲博士學位,現任教于中國美術學院。 跨領域的藝術家和音樂人,他的創作涵蓋了裝置藝術、音樂、聲音藝術和實驗影像等多個領域。常將自然和科技的微妙呈現在他的藝術觀點中,涉及的創作主題著眼于控制論、系統論和復雜理論等。在引發人類與技術之間關系的思考的同時,探求個體之于集群、社會和命運向度的啟示。

128x128cm,綜合材料作品,2022年 郭耀先《互動生成裝置》

作品闡釋: 該作品將摩斯碼中,最為簡單和基本的語言符號和組織邏輯,構建于新的編織結構中,通過觀眾的參與,不斷增加系統的變量、積累、迭代與蛻變,試圖建構出新的“詞匯”、“語句”或是“詩篇”,同時也在不斷消解上一秒的“語義”。以直觀的方式探討文本(text)與紡織品(textile)的同源性,也在更深的層次探討“概念”的生成與消解、失序與重構的多維過程。 特別提醒:譬如青春——第十七屆青年美術大展開幕式暨頒獎儀式,將于20日19:00舉辦,屆時將有精彩的開幕表演、燈光、多媒體秀及嘉賓預覽。展覽將于10月21日正式對外免費向觀眾開放展出。 |