|

|

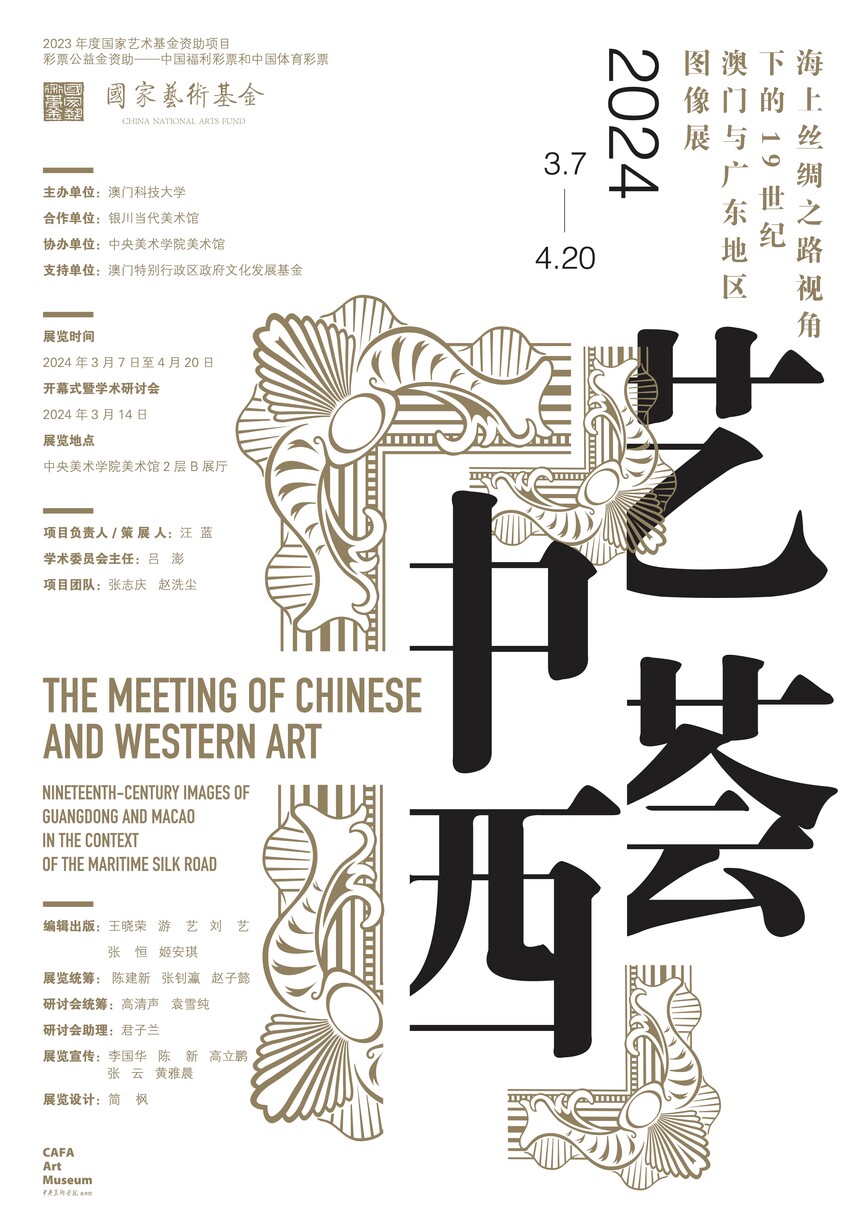

“藝薈中西”全國巡展在中央美院美術館正式拉開序幕

展覽時間:3月7日—4月20日 展覽地點:中央美術學院美術館2層B展廳 2024年3月14日上午10點,由國家藝術基金資助的“藝薈中西——海上絲綢之路視角下的19世紀澳門及廣東地區(qū)圖像展”(以下簡稱為“藝薈中西”)開幕式在中央美術學院美術館隆重開啟。出席本次展覽開幕式的重要嘉賓有:駐澳門特別行政區(qū)聯(lián)絡辦公室宣傳文化部文體處處長白冰,中國文化和旅游部港澳臺辦港澳處伍俊,中國文聯(lián)副主席\中國民間文藝家協(xié)會主席潘魯生,中央美術學院院長林茂,中央美術學院副院長邱志杰,澳門科技大學人文藝術學院院長張志慶,澳門科技大學人文藝術學院副教授汪藍,銀川當代美術館藝術總監(jiān)呂澎,中央美術學院美術館館長靳軍、直屬黨支部書記韓文超等,以及眾多行業(yè)內專家、媒體記者、藝術從業(yè)人士等。中央美術學院美術館副館長高高擔任主持人。

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

開幕現場嘉賓致辭

開幕現場嘉賓致辭

開幕現場主持人

開幕現場嘉賓致辭

展覽開幕剪彩現場 本次展覽是2023年國家藝術基金項目,,更是一場跨越全國的巡回藝術展覽,在中央美術學院美術館的展覽,為巡回展覽五站中的第一站。展覽由澳門科技大學主辦,澳門科技大學人文藝術學院承辦。展出作品以銀川當代美術館收藏的洋風畫,以及澳門科技大學圖書館收藏的澳門及廣東地圖為主,它向觀眾展示19世紀海上絲綢之路的重要節(jié)點澳門、廣州及通商口岸的城市景觀與歷史變遷。本次展覽展出洋風畫123幅,地圖80件。 在開幕發(fā)言中,中央美術學院院長林茂先生表示:“今年正值澳門回歸祖國25周年,本次展覽和研討會的舉辦,將增強澳門地區(qū)與內陸地區(qū)的文化學術交流。與此同時,從藝術史學科的發(fā)展來看,這次展覽也為我們提供了一個極具學術價值的研究方向,并為未來文化藝術及視覺圖像的研究,提供了鮮明而有借鑒意義的歷史例證。” 而作為展覽主辦方澳門科技大學人文藝術學院院長張志慶先生則補充道:“19世紀是科學技術取得極大發(fā)展的時代,很多畫家隨著探險家一同參與海上絲綢之路的遠洋航行,他們旅居珠江兩岸,將西方寫實繪畫傳入中國,他們創(chuàng)作了大量描繪自然景觀、動植物和民族風俗的繪畫作品以及古代地圖,而這些珍貴的歷史圖像成為我們今天研究澳門18、19世紀文化的重要實證。” 最后本次展覽的策展人汪藍先生強調展覽“在今天中國‘一帶一路’和‘人類命運共同體’的國際發(fā)展思維理念下,回顧這段歷史意義重大,對未來中西文化交流以及視覺圖像發(fā)展,提供了鮮明而有借鑒意義的歷史例證!” 本次展覽中展出的繪畫作品,主要是19世紀后旅居澳門的錢納利為代表的西方畫家與廣州林呱為代表的中國畫家,留下的一批反映清朝晚期的人物、風俗、風景以及其他題材的繪畫作品,它們又被稱為“洋風畫”。這些作品真實、生動地記錄了澳門、廣州、香港地區(qū)及中國的風土人情和城市景觀。而與繪畫同時展出的地圖,是隨著海上貿易的發(fā)展,科學技術的進步后出現的產物。此時,地圖繪制技術已日趨完善,這些地圖詳實地反映了澳門與廣東珠江沿岸的變遷,以及對于世界的態(tài)度與觀看海洋的不同視角。而本次展覽正是希望通過對這些洋風畫和地圖的展出,重新呈現19世紀中西藝術相互交融的視覺圖像,并挖掘與找回廣州地區(qū)、特別是澳門多元文化的歷史地位和藝術價值。 在展覽開幕結束后,學術研討會也正式開啟。研討會上半場由中央美術學院副館長王春辰先生主持,下半場由上海大學教授郭亮先生主持,13位來自中外的學術嘉賓,圍繞“中西藝術交流”、“洋風畫”、“澳門歷史”等主題,展開了各自的專項發(fā)言: 汪藍先生以《視域圖——大航海視角下的澳門城市景觀》為主題,他以1698年法國安菲特里忒號首次中國之行為線索,講訴了由此開啟的中法貿易和文化交流的新篇章,以及因此產生了許多精美的澳門手繪地圖和視域圖。并通過視域圖的產生與發(fā)展,探究當時澳門城市格局、肌理及建筑的發(fā)展,以及它對17、18世紀澳門城市景觀及中西交流的影響。 胡光華先生的發(fā)言主題為《林呱:“中國的托馬斯·勞倫斯”》,作為“洋風畫”重要代表,林呱(Lamqua,關喬昌)是清代以擅長油畫而馳名中外的畫家,歐美人士稱贊他為“中國的托馬斯·勞倫斯”,這在中國美術史上是絕無僅有的孤例。作為英國畫家錢納利的學生,林呱間接獲得歐洲古典油畫肖像大師托馬斯·勞倫斯的肖像畫藝術真?zhèn)鳎瑸榍宕形髅佬g的交流做出了重大貢獻。 學者弗蘭克·韋一空(Frank Vigneron)的發(fā)言主題為《移動的知識型:18世紀藝術中的創(chuàng)造性誤讀與富有成效的對話》。他追蹤了17世紀末和18世紀歐洲與中國之間的概念和藝術作品的傳播。在他看來,盡管歐洲和中國的知識型始終是不同且獨立的,但在那個時期,它們之間有足夠的接觸點,藝術交流因此成為可能。并認為這個時期,中國藝術領域中的外部影響更多來自于強加而非對新概念的歡迎。 學者佛朗切斯科·莫瑞納(Francesco Morena)的發(fā)言主題為《18世紀薩伏依公庭藝術家皮埃特羅·馬薩的“中國風”裝飾藝術》。中國風是一種以中國文化和藝術品為靈感來源的裝飾圖案為特征,在18世紀尤其流行于歐洲的風格,它也一度在意大利廣泛傳播。皮埃蒙特地區(qū)無疑是中國風扎根的宮廷中的一員。這片位于與法國接壤的廣闊領土由將在19世紀創(chuàng)造出意大利王國的薩伏依家族統(tǒng)治。在十八世紀上半葉嘗試創(chuàng)作中國風裝飾的藝術家中,皮埃特羅·馬薩無疑是最多產的,他的作品可以被視為當時皮埃蒙特地區(qū)中國風發(fā)展的典范。 于洋先生的發(fā)言主題為《回望早期“西畫東漸”的歷史背影》。他認為“西畫東漸”與西方對中國的發(fā)現有關,通過17世紀至19世紀西方傳教士、商人的傳播以及19世紀后期西方漢學的興起,中國作為一個古老的東方文化帝因,開始了與西方文化“自然的”交流對話。而在此之后,中國作為一個落后的東方軍事弱國,開始了與西方文化“非自然”的交流對話。兩種“東漸”,傳播主體發(fā)生了根本性轉換:留學生逐漸取代傳教士成為傳播主體,西方文化由此大面積、全方位地輸入中國,并且納入中國近代新文化的體系之中。

郎世寧-乾隆皇帝半身冬裝像 70.8x59.4cm

托馬斯.基克尼 187x133.5cm

順呱-花園春色 61.6x76.1cm

史貝霖-中國少婦像 52x39.6cm

河南伍園 90.5x128.3cm

佚名-家中一景 54.8x67.6cm

佚名-耍紙牌 59.8x73.5cm

錢納利-南灣 49x72.6cm 郭亮先生以《圖觀海域——中西交流下的明清海圖與國家海權》為主題,講訴了17世紀以來,海上航線成為航海發(fā)達國家到達亞洲與中國的主要路徑。在他看來,近代的西繪和中國本土海圖,可以作為一個被忽略的線索,從新穎的角度揭示出中西交流背景下,中國和西方對海權的實踐模式及其與國家事務的多重交集。 劉希言的發(fā)言主題為《不斷推近的“中國”風景——18、19世紀中國風俗玻璃畫中的風景研究》,他以中央美術學院美術館藏的清代玻璃畫《水中樓閣》為切入點,通過簡要梳理玻璃畫在中國的發(fā)展歷史和分析18、19世紀兩個時期風俗玻璃畫中對風景的不同處理方式,來解讀《水中樓閣》中出現的種種矛盾圖式。在此基礎上,也嘗試以平板玻璃畫中的“風景”變化為視角,透視該時期外銷藝術發(fā)展、審美趣味轉移的獨特歷史。 劉鵬先生以《跨文化的描繪:簡析錢納利繪畫中的澳門本土人物》為主題,探討了錢納利的藝術軌跡,以及他對當時中國繪畫的推動作用。錢納利是一位具有重要影響力的藝術家,他的藝術思想和繪畫技巧對中國繪畫的發(fā)展產生了深遠影響,同時提到了西學在中國繪畫領域的應用,中國畫家通過吸收西方繪畫中的元素和理念,使得中國畫走向世界舞臺。 楊迅凌的發(fā)言主題是《從澳門到北京:歐洲所繪粵道內河航線地圖譜系整理與考釋(1655-1815)》,他整理了1655-1815年間經粵道入華的歐洲各國人士繪制的澳門到北京的內河航道地圖,并進行譜系整理與考釋。并通過對這些古地圖的整理,挖掘了歷史上澳門通過這條航線在明清兩代中外交中所起的重要作用。 意大利學者安德烈·德爾·古爾丘(Andrea del Guercio)的發(fā)言主題為《Ai love China弗朗索瓦·布歇到古斯塔夫·莫羅,從優(yōu)雅到深邃》。在他看來,歐洲藝術歷史上關注著非洲大陸和亞洲,尤其是中國和日本,以尋求美學文化的交流。18世紀歐洲藝術對中國的獨特關注,形成了獨特的美學模式,并影響了日常生活。例如弗朗索瓦·布歇(1703-1770年):《中國園林》是歐洲藝術對中國傳統(tǒng)美的杰出代表,構建了中西文化的和諧橋梁,體現了卓越之美。

珠江周邊地區(qū)地圖

廣東省海岸線地圖 倫敦大學教授毛里奇奧·馬里內利(Maurizio Marinelli)發(fā)展主題為《中意跨文化對話:從巴勒莫的“中國小房子”到天津的“意大利區(qū)”》,他重點介紹兩個有特色的混合性案例:意大利文化在中國的混合表征,通過研究在天津的租界(1901-1945)及其最近的戰(zhàn)略改造,以及通過研究意大利的“中國小房子”來再現意大利的中國性巴勒莫(1799-1806)及其在當前可能的適應性用途。闡明跨文化和共同創(chuàng)造的過程和影響改變中國和意大利的身份認同。 龔之允的演講主題為《中國玻璃背畫的題材與分類問題》,作為中西文化融合的產物,18世紀中后期出現的玻璃背畫基本⽣產于中國,且分為⻄洋筆法和中國本⼟筆法。中國玻璃背畫是18世紀產⽣的對歐洲裝飾藝術產⽣深遠影響的藝術⻔類。其題材具有很強的當下性和想象⼒,較少受⻄⽅或中國傳統(tǒng)題材的約束,解放了藝術家的想象和創(chuàng)作空間。

澳門港城圖

亞洲地圖

葡萄牙澳門城及其周邊平面圖 呂澎先生的發(fā)言主題為《存在著十九世紀中國繪畫的歷史嗎?》,在他看來,新航路引發(fā)的中西之間的交流不再中斷,傳教士通過海路進入中國的傳教活動導致西洋繪畫進入中國宮廷并不可避免地在貢賜渠道和商路中傳播民間,之后,中國的繪畫演變進入了更為世俗的歷史語境。 而在本次展覽以及學術論壇開幕之際,也正值中法建交60周年與澳門回歸祖國25周年。我們相信,這樣的學術活動可以多角度地展示中西藝術交融的成果,并呈現藝術史最新的研究動態(tài)和學術發(fā)展趨向。這不僅有助于加強澳門與內地的學術文化交流活動,也將對未來文化藝術交流以及視覺圖像發(fā)展提供積極意義! 本次展覽將持續(xù)至4月20日在中央美術學院美術館展出,之后將踏上巡展之旅,踏足更多城市。讓我們一起持續(xù)關注展覽的后續(xù)動態(tài),一同見證這場文化盛宴的延續(xù)與發(fā)展。 |