|

|

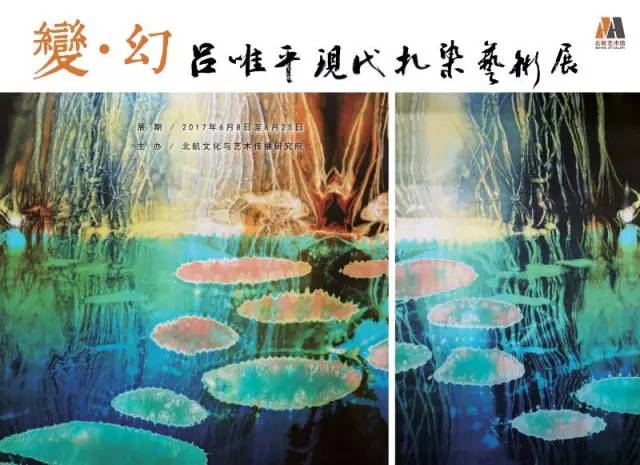

北航藝術館|變·幻:呂唯平現代扎染藝術作品展(6.8-6.25)6月8日,“變·幻——呂唯平現代扎染藝術作品展”在北航藝術館拉開帷幕。展覽由北京航空航天大學人文與社會科學高等研究院、文化與藝術傳播研究院主辦,共展出著名扎染藝術家呂唯平先生近年來創作的藝術佳作60余幅(組),這些作品融合傳統技藝和當代藝術創作手法,空靈大氣、詩意盎然地呈現在展廳中,傳遞出現代扎染藝術特殊的審美意蘊,受到校內外觀眾的歡迎和好評。

展覽時間 自序:一池幽水憩心田 我叫唯平。我作扎染,唯平扎染。 我對扎染的興趣來自母校。一根針,一根線,一塊白布,幾包染料。架口鍋,水燒開,就可制造驚喜和神奇。 與扎染就此結緣,直到它成為心中一個夢。 我想象自己活在二千五百年前那個“關關雎鳩在河之洲”的年代,過的是《詩經》里“氓之蚩蚩抱布貿絲”的日子。在那個“八月在績載玄載黃”的時節,鄰家開了染缸,我拿匹白布去蹭色,恰有鄉鄰同染,躬身如儀,互道祥和。禮畢又恐幾家布匹混淆,便取索線一根系結于自家布頭,以示標記。不料想染色結束,拆去扎縛索線,染好的藍底上清凌凌綻現一白花印記…… 也許,這就是扎染的誕生故事,純出偶然。發明者可能是張三李四王五,不曾登記專利。而技藝,卻隨靛藍、隨染缸、隨一代一代的日子,延續下來…… 它讓我著迷。 那時,我成天泡在水里,浪在水里,眼瞅著女子們紡線飛梭織就的一匹匹白布浸入水中,任水草纏綿,魚兒嬉戲,任水流滑過五彩絹羅,出水時搖曳出滿天霞光,幻化出江南染坊曬布場上的花色飛揚…… 沉浸于扎染中,我覺得我的世界無需太大,能夠容納幾口染缸、幾池清水,足矣。少有人體會染就的織物脫水之后觸摸耳朵、眼睛、鼻子、嘴唇的感覺,少有人在寒冷時把頭埋進染織纖維里,體驗皂香與清新空氣在胸腔里混合的味道……而此時,自己的天地似乎格外清明,心田里憩息的那一池幽水,也會就此蕩漾,就此闊綽。它仿佛能夠把天地盛進內心,還原出天空的蔚藍、河流的清澈和白云的潔凈。 二十年前,我曾為我的扎染夢去了海邊。雨后黃昏,一天忙碌之后,我常從自己居住的海邊小屋,眺望灘涂及遠方,那里的海灣,天空低垂,云嵐高擁。我喜歡把海天一色讀作一部勵志的書。 如今,三十年過去了,有了出個集子、辦個個展的想法,好像順理成章。對自己,當有個人生交代;于師長、于朋友,得有個答謝拱手之禮;夢,也可以做得圓一點。 藝術本是自戀,它齊不了家,治不了國,更難以平天下。不過,既然為戀,便當往好處戀。景好,境好,心也會好。所以藝術讓人崇真、崇善、崇美。在美好的事物面前,即使是罪人,其良善的一面,也有可能在一幅好畫、一首好歌、一部好電影里找到歸宿,作惡之意也會有蕩滌無存的時候,其心靈,也會有皈依于安寧純凈的瞬間。 唯平扎染,當屬這樣的類別。 唯 平

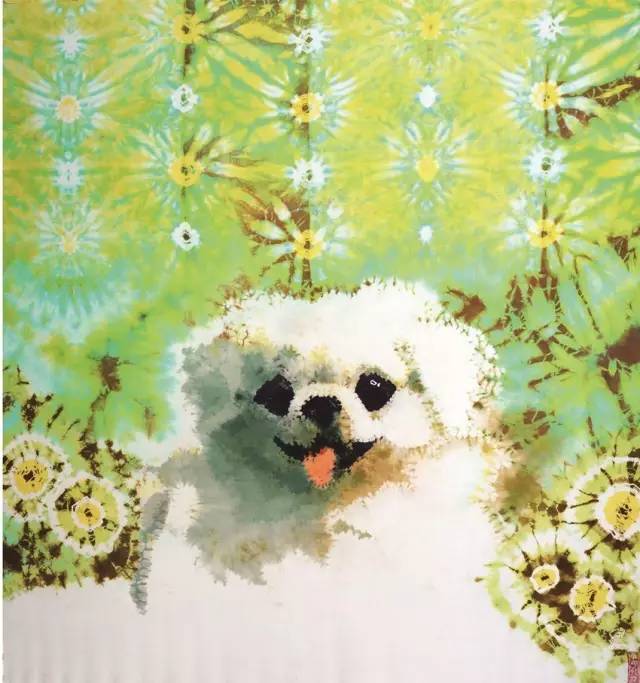

呂唯平 湖北職業技術學院藝術與傳媒學院教師。早年畢業于湖北美術學院公益系染織專業。工作之余,似乎只做著一件事——那就是用愛去理解無窮寂寞的扎染藝術。 關于呂唯平的扎染藝術 蔡勁松(北京航空航天大學人文與社會科學高等研究院院長、文化與藝術傳播研究院執行院長,教授,中國美術家協會會員):呂唯平先生的藝術創作生發于扎染這門優秀的非遺技藝,堅持在當代藝術創新體系及中西融合的時代語境中不懈探索。一方面突破了工藝與材料的局限,建構了當代扎染藝術傳承的內在語匯表達新格局; 另一方面,突破了傳統與現代、題材與形態等的界域,將自己的生命體驗與哲學思考投射到創作中,由心造景、自在暢達,使作品呈現出雄渾大氣、詩意盎然、萬象空靈的精神內蘊,可謂自成一體、獨樹一幟,彰顯了當代新扎染藝術強大的生命力和感染力。 王子怡(清華美院博士,北京服裝學院副教授):這幾年隨著傳統工藝的復興,藍染開始逐漸升溫,也看過不少扎染、蠟染、夾纈、藍印花布等作品。但第一次看到呂唯平先生的扎染,我還是感覺非常震撼。 是扎染,卻不像扎染;像繪畫,卻不是繪畫。和我原來所知道、所認識的扎染迥然有別,卻又確乎是扎染工藝渾然而成。 呂唯平先生的扎染藝術豐富了扎縛防染工藝和染色工藝,突破了傳統扎染的紋樣程式化、平面化的局面,具有豐富的肌理效果和讓人驚嘆的造型能力。從西風金菊、荷塘小景到噴薄日出、大山大水。他的扎染,介于可控和不可控之間,既保持了扎染變化天成的自然肌理和暈染效果,又具備了于心、應于手的藝術造型把握和對藝術形象的細致刻畫。其難能于此,可貴亦于此。 在色彩表現方面,呂唯平先生的扎染藝術突破了傳統扎染色彩單一化的局限。五彩絢爛,煥然燦燦,層次豐富。有的清新淡雅,有的濃烈激情、大氣磅礴,具有很強的視覺沖擊力和藝術張力,動人心魄。 可以說,呂唯平先生的扎染藝術豐富了扎染的視覺語言和表現空間,開辟了扎染藝術無限豐富的可能性,使傳統的扎染工藝實現了現代性突破。 這種突破,既基于呂老師深厚的繪畫學養,也成之于呂老師對扎染的傾情投入。幾十年專注一件事,好之樂之,因愛成癡,才能成就于此。感人者,其志也深,其情也真。其動人之處,正來自于此。 黃冠余(著名畫家、中國美術家協會會員、中國美協插圖裝幀藝委委員):作品真的很好,他把扎染的可控性用自己的技法加強了。我更喜歡平面化形象意象處理的東西,色彩很鮮艷帶有商業性。還可以在平面化抽象追求。不一定要三維,不一定鳥是鳥燕是燕。那種非形似的東西更能有神秘感。這里看到了扎染領域的創新與眾不同。當下,在人們千篇一律、百人同貌的狀態下,這種藝術的追求尤為可貴。祝他展覽成功! 再往繪畫走一步,可能會在這領域成頂級藝術家! 李漢平(北京林業大學藝術學院教授、碩士研究生導師、美術研究所所長,教育部學位中心碩士論文評審專家):近日收到唯平兄寄來的《唯平扎染藝術》樣書, 展開的那一幅幅新穎純凈的作品使我的眼睛頓然一亮,心頭也為之一震,它迫使我去重新審視唯平扎染背后的實踐意義,重新考量蘊涵其中的美學價值。 透過眼前每一幅生動而質樸的作品,我們不難看出隱藏其后的付出與艱辛,沒有千百次的實驗和總結,就不可能在突破傳統扎染基礎上凝煉出一系列新技法——防染、剝染、多色同浴染以及扎與染的靈活交替,更不能實現工具與材料的新突破;沒有多年審美修養作輔墊,就不可能形成這么多新作品,更不可能達到目前的視覺張力:或絢麗多姿,日月同輝;或含蓄雅致,小橋流水。能做到如此得心應手、游刃有余地駕馭扎染工藝和作品效果,唯有實踐能成就,唯有時間能成就,唯有其倔犟的性情能成就。 如果僅從唯平作品在突破傳統扎染程式化紋樣和豐富新式扎染工藝手法的層面來解讀其半生付出之意義是不夠的。我以為,它還應該為我們提供更多的啟示與思考:比如,在繼承傳統與風格創新上如何把握二者的關系?在當代的時代語境下,怎樣使民間藝術原汁原味地實現轉型?這種探索在為當代藝術家提供精神力量的同時,也為當代實驗藝術、設計藝術、繪畫藝術帶來哪些啟示? 梁競云(湖北美術學院副教授、環境藝術設計系室內設計教研室主任):依稀記得近三十年前的一個傍晚,我們幾個畫友第一次到唯平兄家拜訪。當時唯平兄剛從貴州采風回來,小房里掛滿了斑斕的扎染作品,在燈光下翩翩搖曳,煞是好看動人。 我的記憶中,唯平兄的世界就是一個處處皆飄墜著的七彩扎染空間。 近三十年過去了,唯平兄在這個最喧囂與最炫耀的時代,一直堅守著自己,在他的扎染世界里安靜若素,篤定前行。 藝術即是一場修行。 作品賞析

扎染工藝

《月光》

《小狗彎彎》

《我就山不轉水轉》

《鏡子老了你依然風華》

《一池幽水憩心田》 |