|

|

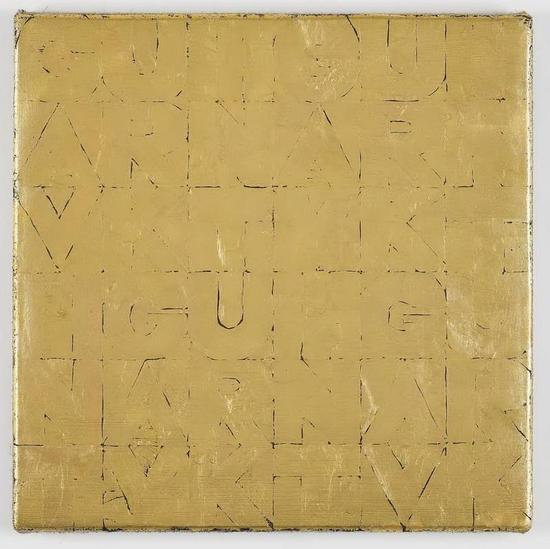

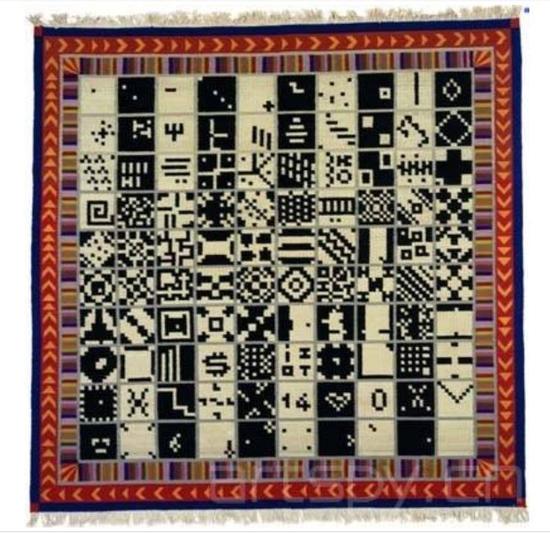

把破爛做成藝術品 也有功力高下之分意大利藝術評論家切蘭(Germano Celant)在1967年提出了“貧窮藝術”(Arte Povera)的概念。實際上,該藝術流派并非真的以“貧窮”自居,而是以撿拾廢舊品和日常材料作為表現媒介,旨在擺脫和沖破傳統的“高雅”藝術束縛,并重新界定藝術的語言和觀念。  “貧窮藝術”是英國不該脫離歐盟的又一力證。若是作為歐盟的一份子,意大利的偉大藝術遺產也將為我們所共同享有。倫敦Estorick Collection的展覽提醒著我們,意大利不僅有米開朗基羅·博那羅蒂(Michelangelo Buonarroti),還有米開朗基羅·皮斯特萊托(Michelangelo Pistoletto,貧窮藝術的主要代表之一),不僅有卡拉瓦喬(Caravaggio),還有馬里奧·莫茲(Mario Merz,貧窮藝術的主要代表之一)。然而,英國擁有什么? 展覽的副標題為“意大利人的影響,英國人的反應”(Italian influences: British responses)。展覽聲稱表現了意大利之于英國藝術的影響,殊不知“貧窮藝術”的核心和靈魂在流轉的過程中已然變了味。與皮斯特萊托、莫茲、吉賽帕·帕諾內(Giuseppe Penone,貧窮藝術的主要代表之一)的作品相比,英國的作品顯得是那樣漫無目的與微不足道。 不過,這場展覽至少強調了意大利原創作品的強大與獨特。帕諾內的一幅描繪咖啡灑在桌面上的作品類似一張河口三角洲的衛星圖像,它講述了河道宏大而古老的有機生長過程,其與泥土,與侵蝕,與時間有關。但這僅僅只是咖啡的污漬罷了。在這幅作品的旁邊,放置著莫茲用柳條編織的《圓錐體》(Cone),該作品喚起了建筑的歷史,向上推進的渴望,以及人類對安全和庇護的向往。這些作品有著莊嚴的想象與緊迫感,即使是最好的英國藝術家也無法與之匹敵。  馬里奧?莫茲(Mario Merz),《圓錐》(Cone),1967 馬里奧?莫茲(Mario Merz),《圓錐》(Cone),1967理查德·朗(Richard Long,英國當代藝術家)的作品《英格蘭,1968》(England 1968),記錄下一個橫亙在長滿草和雛菊的田野里的“X”。“X”因雛菊的消失而顯現,然而這一切都似乎太過刻意,太強調英國本位主義。朗究竟想要表達什么呢?相比之下,意大利藝術家有著更多的理智與情感。他們并不認為有刻意去強調“意大利”的必要。  理查德?朗(Richard Long),《英格蘭》(England),1968 理查德?朗(Richard Long),《英格蘭》(England),1968生而為人的我們,實在是太古怪了!總是無法擺脫自己的輕浮。埃里克·班布里奇(Eric Bainbridge)的雕塑是多么可笑,他用綠色的人造皮毛巧妙地模仿了青銅的氧化。然而這種嘗試有何意義?這和“貧窮藝術”又有什么關系? 意大利藝術家不僅遠遠趕超了英國藝術家,他們的作品與“貧窮藝術”運動之間的內在關聯更使英國人相形見絀。或許賽爾·弗洛耶(Ceal Floyer,英國當代藝術家)可以稱得上是“貧窮藝術”的終極粉絲,然而,其作品仍與該藝術運動的主旨相去甚遠。  賽爾?弗洛耶(CealFloyer),《梯子》(Ladder),2010 賽爾?弗洛耶(CealFloyer),《梯子》(Ladder),2010這可能是該展覽未能解決的根本問題。可惜再也不會有藝術運動了。“貧窮藝術”運動是20世紀最后的“主義”之一。它的影響早就與極簡主義(minimalism)和概念主義(conceptualism)融合在一起,繼而創造了今天的自由藝術。除此之外,這場不幸的展覽還有著其他的問題。“貧窮藝術”是一場規模宏大的運動,它屬于倉庫、廢棄的工廠或破舊的意大利宮殿,而不應該被塞進這樣兩間位于倫敦郊區的狹小空間里。 然而,盡管有種種缺點,這次展覽卻向我們呈現了當藝術變為大眾娛樂時人類所承受的損失。加文·特克(Gavin Turk,英國當代藝術家)的單色畫布上,他的名字毫無意義地重復著,這是21世紀藝術領域最令人難以忍受的虛無。  加文?特克(Gavin Turk),Small Gold SenzaTitolo,2012。畫布上隱約可見的字母正是畫家本人的名字。 加文?特克(Gavin Turk),Small Gold SenzaTitolo,2012。畫布上隱約可見的字母正是畫家本人的名字。相比之下,阿里杰羅·波堤(Alighiero Boetti,貧窮藝術的主要代表之一)1968年創作的《無題》(Untitled)卻運用了大量的神秘符號,追溯了語言的真正起源。“貧窮藝術”的內涵豐富而意義深刻。可見50年前的意大利,藝術是有目的并且崇高的。  阿里杰羅?波堤(AlighieroBoetti),《無題》(Untitled),1968 阿里杰羅?波堤(AlighieroBoetti),《無題》(Untitled),1968本文編譯自《衛報》,文中圖片均為原文配圖。(來源:解放日報) |