|

|

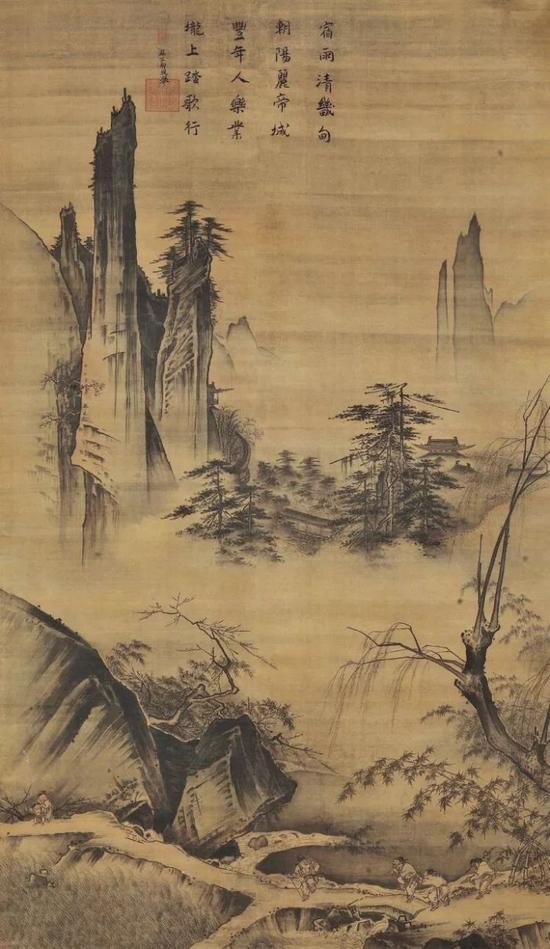

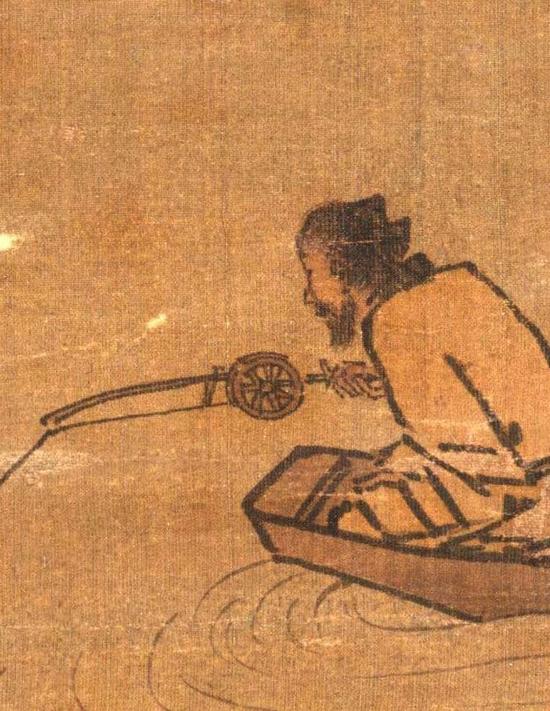

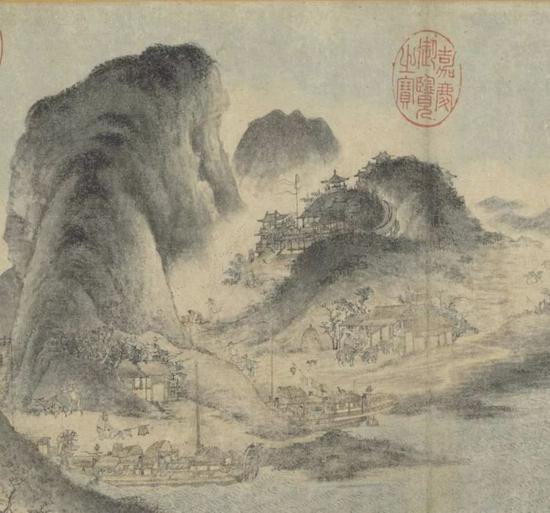

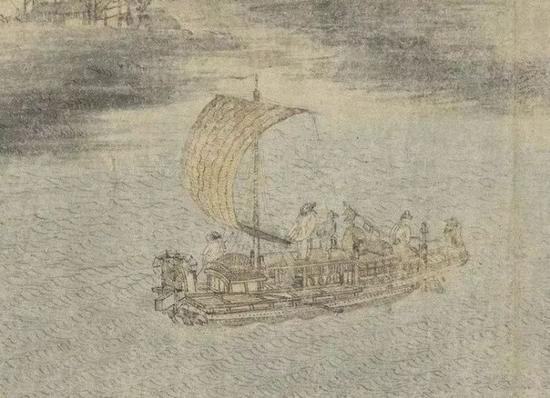

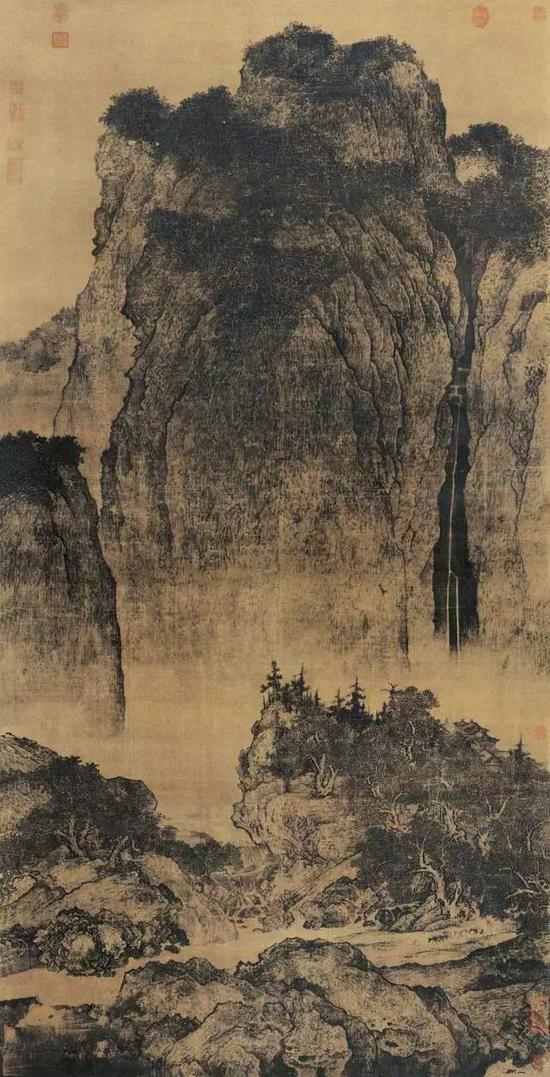

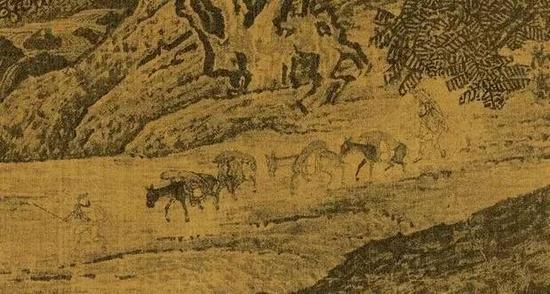

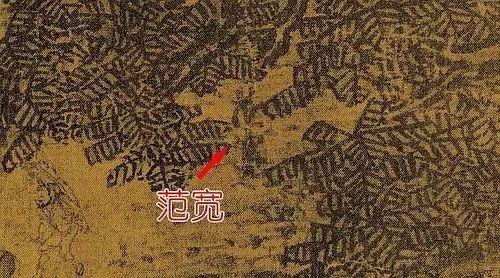

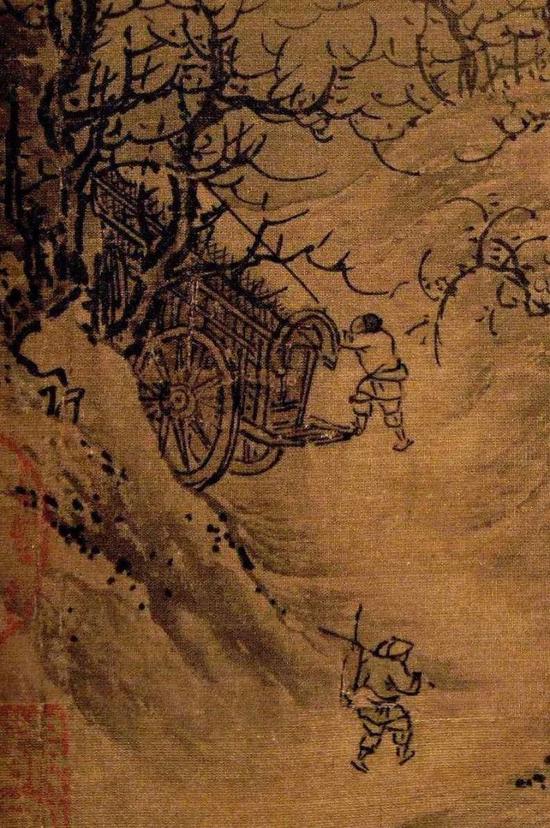

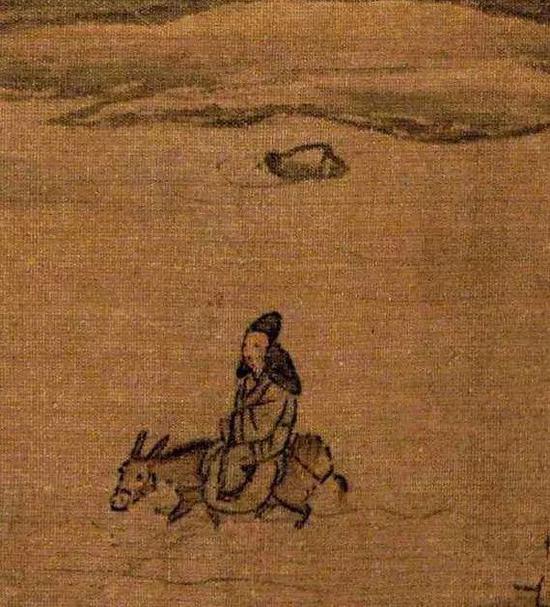

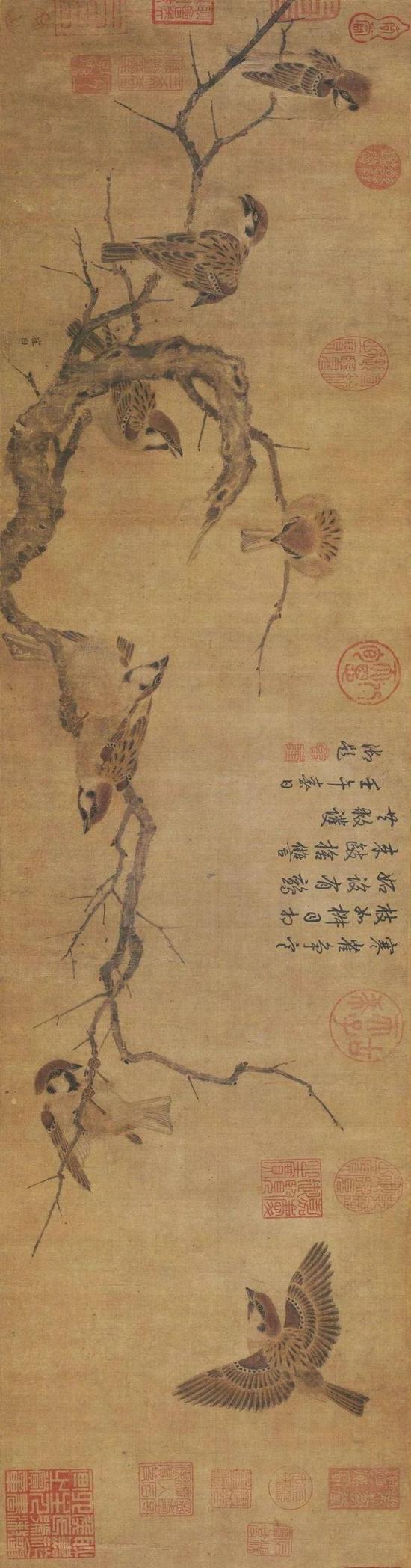

把宋畫放大10倍 品味細節之美宋畫,中國繪畫史上的一座高峰。 在他們的作品中,自然與藝術取得了完美的平衡。藝術史家高居翰曾贊嘆宋畫之美:他們使用奇異的技巧,已達到恰當的繪畫效果,但是他們從不純以奇技感人;一種古典的自制力掌握了整個表現,不容流于濫情。 大多數宋畫尺幅不大,但這并不影響他們對于畫筆的運用和意趣的表達。當我們把這些畫放大,細細品味這些作品的局部時,一種崇敬之情油然而生。  《踏歌圖》 馬遠 191.8 x 104.5 cm 北京故宮博物館藏 《踏歌圖》 馬遠 191.8 x 104.5 cm 北京故宮博物館藏宮廷畫家馬遠,作品多是“高大上”的題材,比如參加皇帝宴會的《華燈侍宴圖》、與文人墨客相聚的《江亭望雁圖》。。。 偶爾,他也畫幾張“農樂”題材的畫,比如《踏歌圖》。 主題是“踏歌”,人物占的比重也并不大,但他們在整幅畫中卻極為引人注目。也正是田埂上尺寸很小的帶著幾分醉意的 4 位老農,將“踏歌”這種古老的歌舞形式表現的淋漓盡致。    《踏歌圖》中的 4 位老農 《踏歌圖》中的 4 位老農畫中的老農寥寥數筆,但卻生動至極。 4 位老農手舞足蹈,仿佛正踏著一致的節拍正在歡快前行,下面是根據馬遠的這件作品做出的踏歌動圖,你可以體驗一下。  《踏歌圖》動圖 《踏歌圖》動圖在馬遠的作品中,最具風格特征的當屬《寒江獨釣圖》。 在這幅不足半米的作品中,四周除了寥寥幾筆的微波,幾乎全為空白。然而,就是這片空白,表現出了煙波浩渺的江水和極強的空間感,并且更加突現出了一個“獨”字。  《寒江獨釣圖》 馬遠 26.7 x 50.6 cm 日本東京國立博物館藏 《寒江獨釣圖》 馬遠 26.7 x 50.6 cm 日本東京國立博物館藏當我們將畫面中心的那一葉扁舟放大,細節更是驚人。 身著長衣的漁翁,身體并不舒展,而是團坐在船的一角,江上寒意蕭瑟的氣氛、渺遠的意境和想象余地躍然紙上。 僅憑漁翁的這一個動作,“寒江”的冷已是觸及皮膚。  《寒江獨釣圖》局部 《寒江獨釣圖》局部由于漁翁坐在船的一端,故爾船尾微微上翹。 天氣雖有些寒意,但漁翁仍保持謹慎。馬遠呈現的是他的側面,不過畫面放大后,我們還是可以從漁翁的眼角與神態感受到他的全神貫注。  《寒江獨釣圖》局部 《寒江獨釣圖》局部 《江帆山市圖》 佚名 28.6 x 44.1 cm 臺北故宮博物院藏 《江帆山市圖》 佚名 28.6 x 44.1 cm 臺北故宮博物院藏《江帆山市圖》未署名,很難考證作者是誰。但據筆墨畫風分析,應是接近北宋燕文貴時代的作品。 整幅畫用色清雅,兩峰回抱,山寺、野店隱現其間,廟宇坐落山坳,依山而筑。谷間云霧裊繞,飛鳥陣陣,一派繁忙景象。   《江帆山市圖》局部 《江帆山市圖》局部這件作品的尺寸也不大,但畫中的景物用筆極其細膩,寫實嚴謹。凡船只結構,山寺、野店等建筑,無不描繪精確,栩栩如生。  《溪山行旅圖》 范寬 206.3 x 103.3 cm 臺北故宮博物院藏 《溪山行旅圖》 范寬 206.3 x 103.3 cm 臺北故宮博物院藏《溪山行旅圖》是北宋畫家范寬的作品,此圖是他傳世的唯一真跡,也是臺北故宮的天字號重寶。 打開《溪山行旅圖》,一座大山矗立眼前,和山水一起映入人們眼簾的,還有不少收藏者的題款,而這些題款,就成了揭開名畫流傳千年的唯一線索。   隱藏的范寬簽名 隱藏的范寬簽名這幅畫最有趣的就是畫家的簽名。 范寬的簽名相當隱蔽,如果不是將這件作品放大 10 倍,那隱藏在“運輸人”右側樹叢中的簽名恐怕不會被人發現。  局部 局部除此之外,放大后的《溪山行旅圖》的也經得起審視,甚至每一個局部圖都可以是一件作品。 實際上,畫過《溪山行旅圖》的不止范寬一人,南宋初年的朱銳也曾有一幅不足 30 厘米的此類題材的小畫。朱銳的《溪山行旅圖》雖沒有范寬那雄強的氣勢,但卻更顯雅致。  《溪山行旅圖》 朱銳 26.2 x 27.3 cm 上海博物館藏 《溪山行旅圖》 朱銳 26.2 x 27.3 cm 上海博物館藏在這么一幅小畫上,人物的神態、動態刻畫的十分微妙。與范寬不同,朱銳的“行旅”更加突出的是旅途中的勞累,騎毛驢的文人身體松垮,目光有些渙散,趕路的辛苦一覽無余。    《溪山行旅圖》局部 《溪山行旅圖》局部 《寒雀圖圖卷》 崔白 23.5 × 101.4 cm 北京故宮博物院藏 《寒雀圖圖卷》 崔白 23.5 × 101.4 cm 北京故宮博物院藏崔白擅長畫花鳥,他以非凡的才藝推動了當時的花鳥畫發展。 雖是宮廷畫家,崔白卻個性散漫。他不愿每天在宮中等候差遣,想辭去公職,宋神宗見此狀況,特許他非御前有旨無需聽差。每天“閑逛”的崔白,激發出了無限潛能。 《寒雀圖圖卷》是其代表作之一,作品描繪的是隆冬的黃昏,一群麻雀在古木上安棲入寐的景象。畫家在構圖上把雀群分為三部分:左側三雀,已經憩息安眠,處于靜態;右側二雀,乍來遲到,處于動態;而中間四雀,作為此圖的重心,呼應上下左右,串聯氣脈,由動至靜,使之渾然一體。    《寒雀圖圖卷》局部 《寒雀圖圖卷》局部畫中的 7 只麻雀形態各異,生動異常。 這種自然生態中的景象,不是從靜止狀態下能觀察到的,畫家必需具備精湛的繪畫描寫能力,而且時常到郊野觀察,在偶然中見到此種生動有趣的一幕,然后以精練的技法憶寫稍縱即逝的景象。 實際上,可以被放大的宋畫并不僅限于這幾幅。 宋人的繪畫來自于對自然細致的觀察,他們每次拿起畫筆,就像生平第一次接觸到了自然,以驚嘆而敬畏的心情來回應自然。他們視界之清新,了解之深厚,是后人無可比擬的。 來源:LCA |